葬儀のマナー・知識– category –

-

葬儀後に「お疲れ様でした」とメールで伝えるべき?|関係別例文とマナー完全ガイド

葬儀が終わった後、遺族の方に**「お疲れ様でした」とメールで伝えたいと思うことは少なくありません。しかし、「この表現は失礼にあたらないだろうか」「もっと適切な言葉があるのではないか」と悩む方も多いでしょう。特に友人や会社の同僚、義理の親族... -

葬儀屋バイトは怖い?高校生・大学生の体験談と実態

「葬儀屋でバイトしたい」と思ったとき、多くの人が「怖い」「きつい」「精神的に辛いのではないか」という不安を抱えるものです。特に高校生や大学生にとって、葬儀という人生の最期に関わる仕事は未知の領域であり、踏み出す勇気が必要かもしれません。... -

戒名がないと成仏できない?必要性と実際の影響を解説

戒名は、故人が成仏するために必要とされるものですが、結論からいえば戒名がなくても成仏できます。この点は多くの方が疑問に思う部分であり、明確にしておきましょう。 ただし、戒名があることで供養がスムーズに行われるため、成仏への道がスムーズにな... -

喪主の挨拶|通夜・告別式での禁句と例文完全ガイド

喪主として挨拶を行う場面は、通夜から告別式まで複数あります。突然の出来事で心の準備ができていない中でも、失礼のない言葉遣いで参列者への感謝と故人への思いを伝える必要があります。本記事では、通夜・告別式での挨拶のタイミングと例文を時系列順... -

葬式後に塩をまくのはなぜ?身内は不要?使い方・忘れた時・宗派の違いを解説

葬儀や通夜に参列した後、「清め塩」を渡されたり、玄関先で塩を使ったりする場面に遭遇することがあります。「なぜ塩をまくのだろう?」「身内の場合も必要なの?」「正しい使い方は?」「もし忘れたらどうすればいい?」「宗派によって違いはある?」な... -

葬儀受付の挨拶と言葉|依頼する相手と受付を頼まれた時のマナー完全ガイド

葬儀の受付は誰に頼むべきか、また受付を頼まれた場合はどのように対応すればよいのか、突然の出来事に直面して悩まれる方は多いでしょう。 葬儀受付は、参列者を最初に迎える重要な役割であり、直系以外の親族に依頼するのが一般的です。しかし、頼める親... -

お布施の書き方と相場金額|戒名料を含む具体例と縦書き・横書きの全解説

お布施とは主に仏式の葬儀にて使われる言葉で、僧侶による読経や戒名を授けていただいたことに感謝し、お供えするものです。つまり、戒名料はお布施の内訳の一部であり、お車代・御膳代などもまとめてお布施とする場合もあります。 多くの方がお布施につい... -

【葬儀・通夜の日取り】大安・仏滅・友引はどう選ぶ?六曜と葬式の関係を解説

葬儀や通夜の日取りを決める際、**六曜(ろくよう)**の「大安」「友引」「仏滅」などを気にする方は多いでしょう。結論から言うと、どの六曜の日に葬儀や通夜を行っても宗教上は問題ありません。特に「大安」や「仏滅」に通夜や葬儀を行うことは広く実施... -

香典・香典返しの相場金額と送り方|時期・書き方・マナーの完全ガイド

香典とは葬儀で故人の冥福を祈るために供えるお金や贈答品であり、参列者が遺族に渡す弔意の表現です。金額は親族・友人・同僚との関係性によって様々に異なります。 香典返しとは、葬儀や法要で頂いた香典に対して遺族が感謝の気持ちを込めて贈るお返しの... -

小さなお葬式|葬儀プランの口コミ・費用・サービス内容まとめ

小さなお葬式は、不透明だったお葬式料金の透明化を目指すサービスです。高額になりがちな葬儀費用を適正価格で提供することを理念に掲げ、全国の式場4,000以上と提携しています。 2025年5月現在、「小さなお別れ葬」から「小さな一般葬」まで5つの基本プ... -

【葬式の花輪】値段相場・意味・贈り方完全ガイド | 花環との違いも解説

お葬式に参列するとき、入り口の外に大きな花輪が飾られているのを見たことがないでしょうか。なかには葬儀場の飾りの一部だと思っている方もいるかもしれませんが、花輪(花環)は故人への敬意を表す大切な供物のひとつです。 葬式の花輪は、その名前から... -

【葬儀の花代】花代金・香典代わりの意味と包み方・書き方・渡し方のマナー

葬儀のお花代(はなだい)は、日本の葬儀文化において重要な役割を持つ言葉ですが、実はふたつの異なる意味で使われています。 花代の意味: 葬儀や法事で祭壇を飾る生花の代金として業者に支払うもの 香典の代わりとして遺族にお渡しするもの これらは渡... -

葬儀の焼香マナーと親族の作法|順番や宗派別の回数など完全ガイド

葬儀における焼香のマナーと作法の完全ガイドです。焼香とは、仏式の葬儀や法要の際、香を焚いて仏や故人を弔い拝むことをいいます。主に粉末状の抹香(まっこう)が用いられ、一般的な線香は自宅の仏壇やお墓参りで使われます。 焼香には重要な意味があり... -

【心に残る家族葬】葬儀プランの評判・費用・サービス内容まとめ

不透明だと言われている葬儀費用に、全額返金保証を付けることでお客様に安心を提供している「心に残る家族葬」。 追加費用0円の格安な葬儀「心に残る家族葬」ではお客様のニーズに合わせて7つの葬儀プランを提供。 中でも必要最低限に絞った業界最安値と... -

弔電の送り方|葬儀の電報の打ち方・書き方のマナーを詳しく解説

弔電とは、葬儀に何らかの事情で参列できないときに気持ちを伝えるため送る、お悔やみの気持ちを込めた電報のことをいいます。葬儀への参列が叶わない場合でも、故人への哀悼の意と遺族への気遣いを示す大切な手段です。 弔電を贈る行為のことを、一般的に... -

【完全ガイド】葬式の遺影写真|サイズ・リボン・作り方・選び方

遺影写真は葬儀において重要な役割を果たし、故人を偲ぶシンボルとして葬儀後も長く残り続けるものです。私が葬儀社に勤務していた経験から、多くのご遺族が遺影写真の選び方や準備に関して悩まれていることがわかりました。 遺影写真選びで多くの方が直面... -

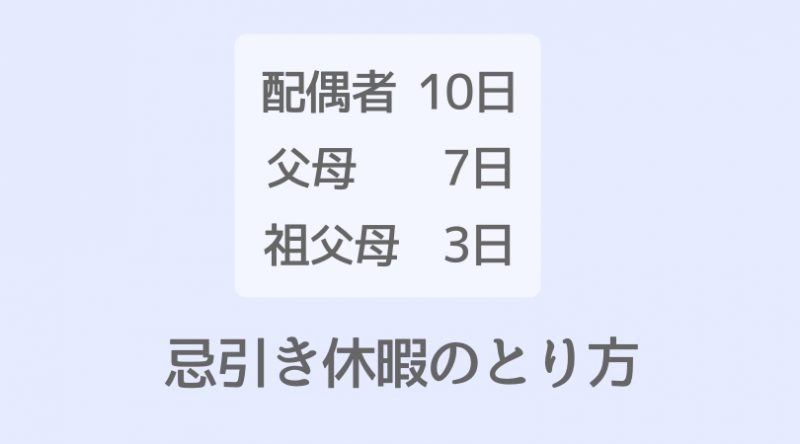

【忌引き休暇】アルバイト・パート・正社員が葬式休みを取る方法と手続き

身内に不幸があった際、葬儀への参列や準備のために会社から与えられる特別な休暇を忌引き休暇と呼びます。多くの正社員にとっては当然の権利のように思えますが、アルバイトやパートにとっては取得できるのか不安なケースも少なくありません。 この休暇制... -

家族が病院で亡くなったらすぐにすべきこと|葬儀社選びの重要性と手続きの流れ

現代の日本では全体の8割以上の方が病院で最期を迎えると言われています。大切な家族が病院で亡くなった場合、悲しみの中でも様々な手続きや判断を迫られることになります。特に最初に対応すべき重要な課題がご遺体の搬送です。 病院での看取りの後、ご遺... -

葬儀費用が高い?ぼったくりにあう人の特徴と適正料金で依頼するためのポイント

葬儀費用が高額になるのは、主に2つの要因が関係しています。1つ目は、葬儀内容の意図しないグレードアップを選択してしまうこと。2つ目は、葬儀社からの事前説明不足で予想外の追加料金が発生することです。日本には約7,000社の葬儀会社があり、許認可制... -

菩提寺と檀那寺の違いとは?意味や確認方法、檀家制度について完全解説

葬儀葬儀を計画する段階でよく「菩提寺はどちらですか?」と質問されます。**菩提寺(ぼだいじ)と檀那寺(だんなでら)**という似た言葉がありますが、多くの方はその違いや意味を正確に理解していないかもしれません。本記事では両者の違い、確認方法、...

12