このサイト(葬儀の月)ではお葬式の流れにそって、必要な知識・手続き・マナーを分かりやすく紹介しています。

葬儀の日程について知りたいとき、通夜と告別式の違いや流れ、それぞれがいつ行われるのかといった疑問をお持ちではないでしょうか。

このサイト(葬儀の月)ではお葬式の流れにそって、必要な知識・手続き・マナーを分かりやすく紹介しています。

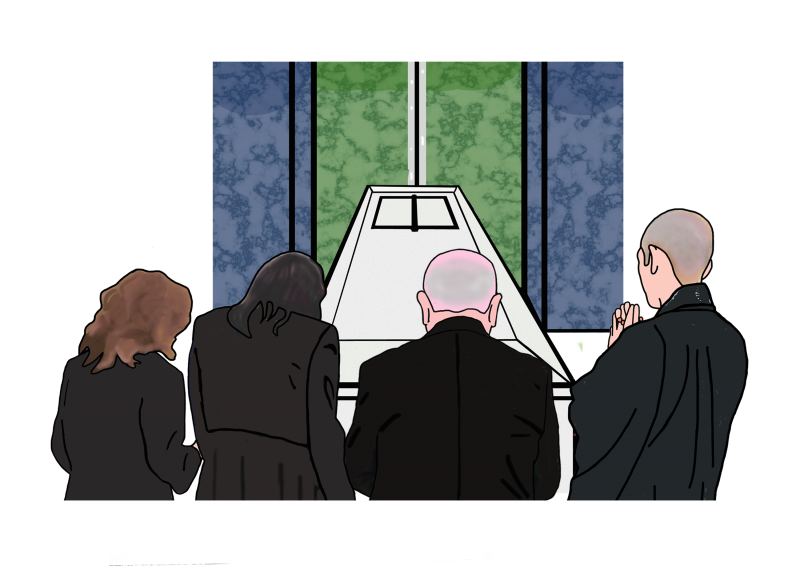

このページでは、葬儀の一連の流れを「通夜」「告別式」「火葬」の順番に時系列で詳しく解説しています。通夜と告別式の違いも明確にしながら、それぞれの準備や心構えについても触れています。

葬儀の進行ステップ:

- 危篤時の連絡と準備から始まり、臨終後は遺体の搬送先の決定と安置、枕経を行います

- 通夜では読経や焼香が行われ、参列者をもてなします

- 葬儀当日は告別式の後、火葬・還骨を行い、会食で締めくくります

葬儀の日取りや規模、参列する際のマナーなど、急なことでも慌てずに対応できるよう要点もまとめています。初めて喪主を務める方や参列する方にとって、葬儀のスケジュールを把握するための完全ガイドです。

葬儀の日程まで余裕があるときに考えたいこと

終活とは、人生の終末を迎えるにあたり治療・葬儀や墓、遺産相続や遺言などについて元気なうちに希望を考えて準備を整えることです。終活の一環として、葬儀に関する準備をしておくことで、いざというときに遺族の負担を軽減できます。

可能であれば、葬儀までの時間に余裕があるうちに必要な確認を済ませておく方が慌てずにその後の手続きを済ませることができます。特に以下の点については事前に確認しておくことをおすすめします。

寺院・菩提寺を確認しておく

**菩提寺(ぼだいじ)**とは代々お世話になっているお寺のことです。

菩提寺がある場合は、家系としてそのお寺の僧侶に葬儀などをお願いすることになりますので、連絡先を確認しておきます。

それとなく容態・状況を知らせておき、万が一の時にすぐ対応してもらえるよう挨拶をしておいても良いでしょう。

菩提寺や宗派がわからない場合は親族に確認します。それでもわからない場合は、仏壇・仏具から宗派の確認ができますので、その宗派の僧侶を探して葬儀の準備を進めます。

もし菩提寺が遠方にある場合は、同じ宗派の寺院を菩提寺から紹介してもらいます。この場合、事前に菩提寺に相談しておくと安心です。

葬儀社・斎場の事前見積もりをとっておく

可能であれば事前に複数の業者から見積もりをとっておきます。これにより、急な事態に直面しても冷静な判断ができます。

葬儀社の種類は大きく3つに分類されます:

葬儀社の種類:

- 互助会:掛け金を積み立てて葬儀費用にあてる

- 共済/JA(農業協同組合)/生協:会員・組合員は提携の葬儀社が割引になる

- 民間の葬儀業者:小規模な個人業者から上場企業が運営しているものまで様々

もし家族ですでに互助会の会員になっているのであれば、互助会から依頼するのが基本となります。互助会によりますが入会直後から割引が適用されるものもありますので、葬儀を計画する段階で互助会員になる方も多くいらっしゃいます。

地域により入会できる互助会は異なります。互助会への参加を検討する場合は専用のポータルサイトで確認することができます。

互助会の非会員の場合は、知人・僧侶などと相談して葬儀社を決めていきます。特に紹介がない場合は、葬儀社の見積もりサービスを活用してご自身の納得いく葬儀社を探します。

危篤:確認したら近親者への連絡

医師などから危篤状態を告げられたら、息のあるうちに会って欲しい人へ連絡をとります。時間的な余裕がない場合が多いため、優先順位を決めて効率的に連絡することが大切です。

連絡すべき人の範囲:

- 家族・近親者

故人の配偶者、子供、親、兄弟姉妹、甥姪、配偶者の親族など。血縁関係が近い人には、普段の交流が少なくても連絡するのがマナーです。 - 親しい友人・知人

生前に頻繁に交流があった人や親友など、故人と特に親しい関係にあった方々。 - 勤務先・学校関係者

故人が現役世代の場合は、職場の上司や同僚、または学校の関係者にも連絡が必要です。

連絡時の伝え方として「危篤状態になりました。息のあるうちに一目会っていただけませんか」と具体的に伝えます。

深夜・早朝の連絡は通常マナー違反とされますが、危篤・死亡の連絡は例外です。ただし、「夜分恐れ入ります」などの一言を添えると丁寧です。

連絡の効率化のために:

- あらかじめ連絡先リストを作成しておくと安心です

- 連絡先が多い場合は、親族・勤務先・学校などの代表者に連絡して取り次いでもらうと効率的です

- SNSやメールは補助的に使用し、重要な連絡は必ず電話で行いましょう

この段階で葬儀社や菩提寺との連絡が済んでいない場合は、並行して準備を始めることが重要です。危篤の連絡と同時に、家族の誰かが葬儀社への連絡や菩提寺の確認を担当するよう役割分担すると良いでしょう。

臨終:家族が亡くなったら死亡通知と葬儀日程の連絡

臨終直後の通知と連絡先リスト

臨終直後には、まず僧侶と危篤を知らせた人に対して死亡を通知します。この段階では、葬儀の日程はまだ決まっていないことが多いため、死亡の事実のみを伝えます。

連絡する際の優先順位:

- 近親者(配偶者、子、親、兄弟姉妹)

- 菩提寺の僧侶(宗教関係者)

- 危篤の際に連絡した友人・知人

葬儀日程が決まってからの通知方法

通夜・告別式の日程が決まったら、近親者以外の関係者へ知らせます。この連絡はできるだけ早く行い、参列者が準備する時間を確保できるようにします。

通知内容に含めるべき情報:

- 故人の氏名と死亡日時

- 通夜の日程(日付・時間・場所)

- 告別式(葬式)の日程(日付・時間・場所)

- 喪主の名前

- アクセス方法や駐車場情報

日程・場所を正確に伝えるため、電話に加えてFAX・メール・SNSのメッセージなど文章で送ることをお勧めします。特に高齢者には電話での連絡が確実です。

連絡を受けた人の参列準備

危篤・死亡の連絡を受けた人は、この時点でただちに通夜・葬儀へ向かう準備に取り掛かります。

準備すべきこと:

- 職場や学校へ忌引の連絡

- 礼服(喪服)の用意(レンタルも検討)

- 香典の準備(袱紗も忘れずに)

- 交通手段の確保

詳しい服装や持ち物については、「葬儀の服装・持ち物 | 葬儀の月」を参照してください。

遺体の搬送先決定と安置の依頼

病院で亡くなった場合は、遺体の搬送を誰に依頼するかと、安置場所をすぐに決める必要があります。

搬送の依頼先:

- 事前に検討していた葬儀社

- 病院から紹介された業者

- 急遽調べて依頼する葬儀社

基本的には搬送から葬儀まで同じ葬儀社に依頼することが多いですが、搬送を依頼する業者と実際に葬儀を依頼する業者は必ずしも同じである必要はありません。遺体を安置した後、落ち着いてから葬儀社を選び直すこともできます。

遺体の安置場所は主に以下の選択肢があります:

- 自宅

- 葬儀社の安置施設

- 斎場の安置室

搬送と安置が完了したら、次のステップとして葬儀の打ち合わせに進みます。

枕勤め・枕経:葬儀の打ち合わせ

僧侶を呼んで枕勤め

遺体を北枕で安置し、僧侶を呼んで枕勤めを行います。

**枕勤め(枕経)**とは臨終後すぐに故人の枕元で上げるお経のことです。枕経・臨終勤行ともいいます。これは故人の冥福を祈り、安らかな旅立ちを願う大切な儀式です。

この時、遺族は後ろに控えますが、まだ喪服を着用する必要はありません。日常着で問題ありませんが、落ち着いた色の服装が望ましいでしょう。

枕勤めの所要時間は通常15〜30分程度です。枕勤めが終わった後、納棺し葬儀の打ち合わせなどに移ります。

自宅ではなく、斎場に安置している場合もその場に僧侶を呼んで枕勤めをするのが基本です。多くの葬儀社では僧侶の手配もサポートしています。

ただ、施設の都合や葬儀の日程によっては、その場ですぐに枕勤めを行うことが出来ず、通夜の際に行うこともあります。特に深夜や早朝に亡くなった場合は、翌日に行われることが一般的です。

葬儀の詳細を打ち合わせし決定

葬儀日程の決定

枕勤めが終わったら、僧侶と葬儀について打ち合わせます。

基本的な葬儀日程は以下のようになります:

- 死亡当日または翌日:安置・枕勤め

- 死亡から1〜2日後:納棺、通夜

- 通夜の翌日:告別式・火葬

ただし、火葬場や斎場の予約状況、僧侶のスケジュールなどにより日程を前後させることが一般的です。特に都市部では施設の予約が取りにくく、数日後になることもあります。

また、友引の日に葬儀を避ける場合など暦の関係で葬儀の日取りをずらすこともよくあります。友引の日は火葬場が休業している地域もあるため、事前に確認が必要です。

葬儀社と相談しながら、参列者が集まりやすい日程を検討しましょう。特に遠方から来る親族がいる場合は、その移動時間も考慮します。

葬儀の規模と場所の検討

葬儀の規模に関しては、参列者を広く招いて執り行う一般的な葬儀にするか、近親者のみ少人数で行う家族葬とするかを検討します。現在は家族葬を選ぶ方も増えています。

その他、葬儀社と以下のような内容を打ち合わせます:

葬儀の主な打ち合わせ内容:

- 読経する僧侶の人数(通常1名だが複数名の場合もある)

- **戒名(芳名、法号)**の内容と料金

- 御布施の金額(地域や宗派により相場が異なる)

- 故人の享年(数え年か満年齢か)

- 通夜・告別式の開始時間(通常、通夜は夕方、告別式は午前中)

- 会食(通夜振る舞いや精進落としの有無と内容)

- 遺影写真の選定

- 供花・供物の手配

- 返礼品の選定

搬送から安置までを依頼した葬儀社に実際の葬儀も依頼する場合は、引き続き打ち合わせとなります。ただ、搬送と葬儀の依頼は別案件です。安置して落ち着いてから正式に葬儀を依頼する葬儀社を検討してもかまいません。複数の葬儀社から見積もりを取ることで、費用やサービス内容を比較検討できます。

通夜の流れとマナー

- 通夜の前納棺通夜の直前に自宅または斎場で納棺するのが一般的

遺体を整え死に装束の着付け

棺に納めて副葬品をいれ祭壇に安置 - 17:00受付開始

- 17:30僧侶の到着

- 17:45遺族・近親者着席

- 18:00僧侶入場・読経

- 18:40法話

- 18:55喪主あいさつ

- 19:00通夜終了一般の参列者は退席

退席時にあいさつを受けるので遺族は返礼を行う - 19:15通夜ぶるまい開始

- 21:00通夜ぶるまい終了

- 21:00棺守り遺族と近親者は宿泊し、ひと晩中線香を絶やさないようにする

通夜の流れ詳細

開式前の準備と到着

通夜式は仕事帰りの人が参列しやすいように配慮して、18時から19時頃に行われるのが一般的です。

遺族や親族は会式の2時間前には斎場へ入り、作法や通夜の流れなどを確認します。参列者が来始める時間には席に着いておくことが大切です。

受付は事前に誰に頼むか確認しておき、開式の40分から30分前までには始めてもらいます。友人や会社関係など、親族以外の方に依頼するのが一般的です。

参列者は時間に余裕をもって受付を済ませ、会場内に入場して着席し、開式を静かに待ちましょう。携帯電話は必ずマナーモードにするか電源を切っておきます。

通夜の式次第と基本的な流れ

通夜の一般的な流れ:

- 僧侶入場:開式時に僧侶が入場し、参列者は起立して迎えます

- 開式の合掌:全員で合掌礼拝を行います

- 読経と焼香:僧侶の読経後、遺族から順に焼香を行います

- 法話:僧侶からの説法や故人についての話があります

- 閉式と喪主挨拶:僧侶退場後、喪主が挨拶を行います

僧侶入場

開式の時刻になると式場内へ僧侶が入場します。この時、参列者全員、もしくは遺族は起立した状態で僧侶を迎えます。

葬儀が行われる地域や宗派によって作法は異なるため、入場する際の司会者の案内を注意深く聞くようにしましょう。

開式の作法

一同合掌礼拝にて通夜開式となります。「一同礼」の声に合わせて頭を下げる場合が多いです。

こちらも宗派によって異なるので、司会者の案内を聞いておくか、事前に宗派の確認をしておきましょう。

読経と焼香の手順

開式後は僧侶の読経が始まります。読経中は静かに合掌して聞きます。

数分後、遺族から順番に焼香が始まります。焼香の際は僧侶または司会者の案内に従い、前の人の動きも参考にしましょう。数珠をお持ちの場合は左手に持ち、右手で焼香を行います。

焼香の基本的な作法:

- まず仏前で一礼

- 焼香(抹香)を右手の親指・人差し指・中指でつまみ額の高さまで持ち上げる

- 香炉に入れる

- 再び合掌して一礼

法話

読経が終わったら次は僧侶からの法話です。

僧侶と故人に親交があった場合は故人についての思い出話であったり、仏教の教えについて説く場合もあります。法話は通常5〜15分程度です。

僧侶退場と閉式

僧侶が式場から退場して通夜が閉式となります。

その後喪主から参列者へお礼の挨拶を述べます。挨拶は、故人への厚情や参列してくれたことに対するお礼の言葉を短く述べるのが一般的です。これで形式的な通夜は終了です。

※通夜の儀式部分は30分から1時間程度で終了します。

通夜振る舞い(通夜ぶるまい)

通夜が閉式すると、参列者を通夜振る舞いの席へ案内して、簡単な料理とお酒や飲み物で参列者をもてなします。

葬儀司会者や親族が通夜振る舞いの席へと案内するのが一般的ですが、喪主がお礼の挨拶の結びに案内するのもよいでしょう。

参列者側は用事がない場合は1〜2時間程度残るのがマナーですが、遺族の負担を考慮して長居は避けます。帰る際は必ず喪主や遺族に一言挨拶をしてから退席しましょう。

なお、地域による習慣の違いがあり、僧侶がもてなしを辞退したり、通夜振る舞い自体がないところもあります。

棺守(かんもり)

通夜振る舞い終了後、遺族や親族が故人の側で過ごし、線香や蝋燭の火を絶やさないように見守ります。これを「棺守」といいます。

こちらも宗派や地域性により細かい部分は異なりますが、遺族・親族の身体的な負担軽減や火事の危険性を考慮して、電気蝋燭に夜間は置き換え、夜は十分に休息を取るべきだという考えが近年では主流になってきています。

通夜明けの翌日は葬儀・告別式となるため、遺族は体調管理にも気を配りましょう。

本通夜と仮通夜の違いと流れ

私たちが一般的に想像する通夜は、本通夜(ほんつや)と呼ばれるものです。しかし、状況によっては本通夜の前日に仮通夜(かりつや)が行われることもあります。

仮通夜が行われる主な理由:

- 亡くなられた後、一晩だけでも自宅に安置したいという遺族の想い

- 斎場や火葬場の予約状況によりすぐに葬儀が行えない場合

- 遠方の親族が集まるための時間確保

特に人口が多い都市部では、葬儀施設の予約が取りにくく、仮通夜を行うケースが増えています。

仮通夜は主に自宅や葬儀場の安置室で行われ、親族が故人とゆっくり過ごす時間となります。本通夜と比較すると、儀式的な要素は少なく、故人との思い出を語り合いながら静かに過ごすのが一般的です。翌日からは本通夜、告別式と一般的な葬儀の流れに戻ります。

仮通夜への参列者は基本的に親族のみで、他の弔問客が来る場合でも長居はしません。地域による習慣の違いもあり、一晩中蝋燭と線香に火を灯す地域や、僧侶に枕経を読んでもらう地域、本通夜と同様に弔問客とお酒を飲み交わす地域など様々です。

仮通夜のメリットとデメリット:

デメリット:親族が長時間拘束される負担が増える

メリット:葬儀準備に1日多く時間をかけられ、万全の状態で本番に臨める

通夜と六曜の関係

通夜の日程について知らせを受け、カレンダーで確認すると友引や仏滅などの六曜が記されていることがあります。しかし、通夜よりも火葬が行われる告別式の日取りの方が六曜との関連で配慮されることが多いです。

多くの火葬場が友引を休業日としているため、告別式の日程が調整され、結果的に通夜の日程も変更されることがあります。ただし、仏教と中国発祥の六曜には本来直接的な関連がないため、参列者としては気にしすぎる必要はありません。

通夜と告別式、どちらに参列すべきか

参列するべき儀式は、故人との関係性によって異なります:

- 遺族・親族や故人と親しい間柄だった人:通夜と告別式の両方に参列することが望ましい

- 親交があまりなかった方や関係が深くなかった方:基本的には告別式に参列する

状況によって参列の判断基準も変わります:

- 仕事の都合で日中の告別式に参列できない場合:故人との関係性が浅くても通夜に参列する

- 通夜に参列できない場合:できるだけ告別式に参列する

大切なのは、自分の状況に合わせつつも、故人への弔意を表す機会を持つことです。参列が叶わない場合は、弔電や供花などの形で弔意を示すことも検討しましょう。

通夜に関するマナー

服装

通夜参列時の服装は、急な知らせで準備が間に合わなかった場合を除き、平服での参列は避けましょう。本通夜には遺族や親族、参列者ともに準喪服か略喪服を着用するのが基本です。

参列者は遺族側よりも格式が高い服装をすることはマナー違反となるため、正喪服(フォーマルな黒の礼服)は着用してはいけません。

アクセサリーは必要最低限のものだけを身につけ、靴やバッグなどは光沢のあるものは避けましょう。特に殺生を連想させるという理由から、靴以外の革製品はNGとされています。靴も、革らしさが目立つスエードやクロコの型押しなどは避けて、目立たないデザインのものを選ぶようにしましょう。

数珠はなくても問題ありませんが、持っている場合は用意しておくとよいでしょう。葬儀社の事務所で販売していることもあります。

詳しい服装の情報は葬儀・通夜の服装と持ち物をご覧ください。

受付(香典)

葬儀場に到着したら、まずはじめに受付へと向かいます。受付ではお悔やみの言葉を述べて**芳名録(芳名帳)**に氏名・住所・連絡先等を記入しましょう。

その後、香典を渡します。香典袋を包まずにそのまま持ってくることはマナー違反となるため、**グレーや紫の袱紗(ふくさ)**に包んでおく必要があります。

急遽駆け付けた際など、香典が準備できなかった場合は、翌日の告別式か後日お渡しすれば問題ありません。その場合は受付で香典がないことを伝えてから入場しましょう。

受付で返礼品を受け取ったら式場へ入室します。このときコートや大きな手荷物は席へ持ち込まずに、受付やロッカーに預けておきましょう。

開式まで時間があるときは、他の参列者が遺族席の方に並んで挨拶をしていることがあります。手すきのようなら、真っすぐ席へ着かずに遺族へ一言ご挨拶に伺うとよいでしょう。

席順

通夜は入室した順に前席から詰めて座ることが多いですが、告別式のように親族席や参列者席の席順が決められていることもあります。

受付やスタッフの案内に従って着席し、静かに開式まで待ちましょう。携帯電話は電源を切るかマナーモードにして、音が出ない状態にしておくことが大切です。

焼香

焼香は喪主や遺族から始まり、親族、参列者の順番で行われます。司会者や葬儀場のスタッフから焼香の案内があるので、順番に焼香へと向かいましょう。

焼香の作法は宗派により異なるため、不安な場合は葬儀場のスタッフに確認しておくことをお勧めします。

もしも焼香の時間までに参列できず遅刻した場合:

- 順次焼香へ向かっている最中なら、その列に混ざっても構いません

- 全員の焼香後に到着した際には、閉式まで待ってから焼香を行います

詳しい焼香の方法については焼香のやり方・マナーをご覧ください。

閉式でのマナー

参参列者の焼香が終わったら通夜式が終了し、通夜振る舞いへと案内されます。これは遺族側からのご厚意なので、急いで帰る用事がないときは極力ありがたくお受けしましょう。

ただし、遺族は夜通し起きている可能性があるため、長くても2時間ほどにとどめておきましょう。帰るときは真っすぐに退室せず、喪主やご遺族に一言挨拶をしてから帰るのがマナーです。。

葬儀・告別式の流れ

- 09:00受付開始

- 09:30僧侶の到着

- 09:45遺族・近親者着席

- 10:00葬儀・告別式開始

- 10:45葬儀・告別式終了

- 10:50個人と最後の対面棺に別れ花を入れ、棺の蓋を閉じる。

- 11:00出棺近親者で棺をかかえ運び出し、霊柩車へ乗せます。

喪主のあいさつの後、一般参列者は帰路につきます。

遺族・近親者は霊柩車とともに火葬場へ向かう。 - 12:00火葬僧侶の読経ののち、火葬が開始されます。

1〜2時間ほどかかりますので、この間控室で待機。 - 13:30骨揚げ火葬終了後、骨を骨壷に入れます。

- 15:00還骨法要火葬場から自宅または斎場へ移動し還骨法要を行います。

初七日法要をあわせて行う場合も多い。 - 15:30会食(お斎)

葬儀当日の告別式・火葬に関する一般的な流れをまとめます。

これに地域や宗派ごとに若干の調整や追加が加わるものと考えていただけるといいかと思います。

葬儀の受付(一般葬の場合)

一般葬(仕事関係者や親族以外の知人が参列する葬儀)の場合は、参列者を迎える受付から葬儀が開始されます。

受付担当者は直系家族以外の親族、もしくは故人と親しい人に手伝いを依頼するのが一般的です。受付担当者は喪服を着用し、参列者に対して丁寧な対応を心がけます。

受付業務の主な内容:

- 香典の受け取りと記帳の案内

- 供物・弔電・供花の対応と管理

- 参列者の荷物預かりなどクローク業務

- 葬儀の流れや会場に関する案内

家族葬の場合は一般の参列者がいないため、これらの受付業務は基本的に不要です。ただし、供花や弔電が届く場合は対応が必要になることもあります。

僧侶到着

葬儀開始の約30分前に僧侶が到着し、専用の待機場所へ案内されます。

喪主は僧侶が到着したら挨拶をする必要があります。この際、「本日はお忙しい中ありがとうございます」など簡潔な言葉で構いません。僧侶への対応は事前に葬儀社から説明を受けるため、その案内に従えば問題ありません。

僧侶への御布施(お礼)の渡し方や金額については、事前に葬儀社や寺院に確認しておくとよいでしょう。

遺族・近親者の着席

葬儀開始の15〜20分前には、遺族・近親者が式場に着席します。

席次は前方から故人との関係が近い順に座るのが基本です。一般的な席順は以下の通りです:

- 最前列:喪主と配偶者、故人の子供とその配偶者

- 二列目:故人の兄弟姉妹とその配偶者

- 三列目以降:その他の親族

席次トラブルを避けるためには、事前に親族間で相談して決めておくことが重要です。特に複雑な家族関係がある場合は、葬儀社のスタッフに相談するとスムーズに決められることが多いです。

葬儀告別式の流れと所要時間

葬儀告別式(通常45分〜1時間程度)は、一般的に以下の流れで進行します。参列者は案内に従って適切に行動することで、故人を送る大切な儀式をスムーズに執り行うことができます。

開式の辞(1〜2分)

葬儀社スタッフや世話役の司会者により、葬儀が開式されます。司会者は参列者全員に向けて挨拶し、これから行われる告別式の進行について簡単に説明します。参列者は静かに着席し、携帯電話の電源を切るかマナーモードにしておきましょう。

僧侶の入場と読経(15〜20分)

僧侶が入場し読経(引導)を行います。宗派によって読経の内容や長さは異なりますが、この時間は故人の冥福を祈る大切な時間です。

参列者の心得:

- 数珠を持ち合掌して読経を静かに聞く

- 姿勢を正し、私語や居眠りは厳禁

- 写真撮影は控える(事前に葬儀社に確認が必要)

弔辞拝受・弔電拝読(5〜10分)

故人に捧げる弔辞や弔電の紹介が行われます。弔辞は故人と深い関わりのあった方が読み上げ、弔電は司会者が代読することが一般的です。

注意点:

- 家族葬など小規模の葬儀では省略されることが多い

- 一般葬の場合も、弔電が多い場合は代表的なものだけが読まれる

- 参列者は黙って静かに聞くマナーを守る

焼香(10〜15分)

故人との関係が近い順番に焼香を行います。焼香は故人への最後の供養として大切な儀式です。

焼香の順番:

- 遺族(喪主から始まり、配偶者、子、兄弟姉妹など)

- 近親者(親戚)

- 一般参列者(友人、同僚、知人など)

焼香の方法は参加人数の規模や設備、宗派によって様々です。葬儀社のスタッフの案内に従い、また前の人を見て同じように行えば問題ありません。初めて参列する方も心配せず、周囲の動きに合わせましょう。

詳細 焼香のやり方とマナー

僧侶退場(1〜2分)

焼香や法話など一通り終えたら僧侶が退場します。参列者は合掌して見送ります。

閉会の辞(2〜3分)

葬儀社のスタッフの案内で閉会となります。この後の流れ(出棺や火葬場への移動など)についての説明があります。

一般の参列者への案内:

- 先に外に出て出棺を待つよう指示がある

- どこで待機すべきかの説明がある

- 直接帰宅してよいか、出棺を見送るべきかの説明がある

近親者のみ式場に残り、故人との最後の対面と出棺の準備を行います。

故人との最後の対面(5〜10分)

近親者だけの時間として、棺に「別れ花」を入れる儀式が行われます。これは最後のお別れとして非常に大切な時間です。

別れ花の流れ:

- 故人と親しい人から順番に、故人の顔を見ながら棺の中に花を入れる

- 最後に伝えたい言葉を心の中で唱える方も多い

- 感情が高ぶっても問題ない、静かに故人を偲ぶ時間

棺を閉じる際に、蓋に釘を打つかどうかは地域や宗教によって対応が異なります。これは葬儀社のスタッフが適切に対応してくれるので任せましょう。

出棺:葬儀から火葬場への移動

最後の対面が済んだら出棺となります。出棺とは、故人を納めた棺を葬儀場から運び出し、火葬場へ向かう儀式のことです。

出棺の順番と流れ

出棺には一般的に次の順番で式場を退出します:

- 仮位牌を持った喪主

- 遺影を持った遺族

- 棺

出棺の準備として葬儀社のスタッフが棺の周りを片付けますので、親族はその案内に従って動きます。

この時、棺を運び出すために男性6名ほど必要となります。葬儀社から「男性の方何名か手伝ってください」と声がかかりますので、協力してください。

棺は遺体の足を前方に向けて運ぶのがマナーです。この向きで運び出し、待機している霊柩車へ載せます。

喪主の挨拶と見送り

出棺前に喪主の挨拶が行われる場合があります。挨拶では、参列者へのお礼と今後の予定について簡潔に伝えます。

出棺の際の役割分担:

- 喪主は霊柩車へ同乗します

- 親族・近親者は火葬場へ向かうバスや自家用車へ乗車します

- 一般の参列者は合掌して霊柩車の出発を見送り、ここで参列終了となり帰路につきます

関連 葬儀の挨拶|喪主が通夜・告別式であいさつするタイミングと例文

火葬場への移動と注意点

霊柩車に続いて、バスや自家用車にて火葬場へ向かいます。移動時の注意点:

- 自家用車で移動する場合は、道に迷わないように注意しましょう

- 火葬場の予約時間が決まっているため、遅れるとトラブルになります

- 移動中に車列が途切れないよう、前の車との距離に注意しましょう

- 到着したら駐車場の指示に従い、速やかに移動してください

火葬場に到着後は、次の火葬の儀式へと移ります。

火葬

火葬は葬儀の中でも特に重要な儀式です。故人の体を火で清め、新たな旅立ちへと送り出す大切な段階となります。

火葬場到着

火葬場へ到着したら、出棺時と同じように遺影や棺を運びだし火葬設備まで向かいます。

棺を運ぶために男性親族や参列者に声がかかるのが一般的です。このとき、足側を前方にして運ぶのがマナーとされています。

火葬場では時間厳守が重要です。予約された時間に遅れると、後の予約にも影響するため、移動時間には余裕を持ちましょう。

僧侶による読経

火葬場にて僧侶による読経があります。これは故人の冥福を祈る大切な儀式です。

火葬へ僧侶が同行しない場合は省略されることもあります。地域や宗派によっても対応が異なりますので、事前に葬儀社に確認しておくとよいでしょう。

この場が故人の顔を見られる最後のタイミングとなるため、参列者は最後のお別れをする機会となります。

火葬

読経の後、火葬が開始されます。

火葬に要する時間はおおよそ1〜2時間程度です。この間、火葬場に用意されている待機室にて昼食や軽食をとりながら待つことになります。

参列者の過ごし方:

- 静かに会話を楽しむ

- 故人を偲ぶ思い出話をする

- 次の手続きについて話し合う

待機中の会話は、故人を偲ぶものや生前のエピソードなど、明るい雰囲気のものが望ましいとされています。

骨揚げ

火葬が終わると、骨揚げの儀式を行います。これは遺骨を骨壷に収める大切な儀式です。

骨を入れる部位の順番は、一般的には足から順に上へ、最後に頭蓋骨を入れるのが基本ですが、宗教や地域によって異なる場合があります。

箸の扱い方については、多くの場合:

- 二人一組で骨を拾う

- 一度も骨を箸から箸へ渡さない

- 同じ骨を二人で持たない

詳細は葬儀社のスタッフから案内があるので、その指示に従ってください。

骨を入れたあと、スタッフが骨壷をきれいに箱に収める作業がありますので少しの間待ちます。火葬が終了したこのタイミングで**「埋葬許可証」が渡されます。この書類はお墓への埋葬や納骨堂への安置**に必要な公的書類ですので、大切に保管してください。

火葬場から斎場(自宅)へ移動

火葬はこれにて終了です。

喪主が骨壷を持ち、斎場や自宅へ移動します。移動の際は、骨壷を揺らさないように丁寧に扱います。車での移動時は助手席に置くか、膝の上で安定させるのが一般的です。

この後、斎場や自宅へ戻り、還骨法要や初七日法要を行うことが多いです。

還骨法要とは

還骨法要(かんこつほうよう)は、火葬場から遺骨を持ち帰った後に行われる重要な儀式です。「還骨」とは文字通り、骨を還す(持ち帰る)という意味を持ちます。火葬場から自宅や斎場に戻り、仏壇や祭壇の前で僧侶に読経してもらう形で執り行われます。

還骨法要の流れとポイント

還骨法要では以下のような流れで進行します:

- 骨壷の安置: 喪主が持ち帰った骨壷を仏壇や祭壇の前に安置します

- 読経: 僧侶による読経が行われます

- 焼香: 遺族や親族が順番に焼香を行います

この法要は、故人の魂が無事に成仏できるよう祈る大切な儀式です。一般的に法要の所要時間は20〜30分程度で、葬儀社のスタッフや僧侶の指示に従って進行します。

初七日法要との関連

初七日法要は本来、亡くなってから7日後に行う最初の法要ですが、現代では参列者の利便性を考慮して、還骨法要と同時に行うケースが非常に多くなっています。これを「初七日繰り上げ法要」と呼びます。

この場合、僧侶からは還骨法要と初七日法要の両方の読経が行われ、戒名(法名)が記された位牌が遺族に渡されることが一般的です。繰り上げて行う場合でも、初七日の本来の日には自宅などで一周忌供養として線香をあげるとよいでしょう。

会食(お斎)の意味と進行

還骨法要の後には、お斎(おとき)と呼ばれる会食が行われます。これは単なる食事会ではなく、故人の供養と参列者への感謝を表す大切な儀式の一つです。

お斎の流れと席次

お斎では以下のような順序で進行します:

- 開始の挨拶: 喪主による開始の挨拶

- 乾杯: 親族代表などによる献杯の挨拶

- 会食: 参列者全員での食事

- 終了の挨拶: 喪主による締めの挨拶

会食の席次は基本的に葬儀と同様で、遺族席と一般参列者席に分かれます。僧侶が参加する場合は上座に案内するのが一般的です。

会食でのマナーと注意点

会食の時間は明確に決まっていませんが、1〜2時間程度が一般的です。料理は精進料理が出されることもありますが、現代では一般的な会食メニューになっていることも多いです。

法要を担当した僧侶も会食に参加することがあり、その場合は食事をしながら故人の思い出や仏教の教えについてお話を伺うこともできます。ただし、僧侶の日程によっては会食には参加せず法要のみで帰られることもあります。

納骨との関係

これで一般的な葬儀の流れはすべて終了となります。ただし、納骨(お墓に遺骨を納めること)のタイミングを同日としている場合は、会食の後にそのまま墓地へ向かい納骨を行います。多くの場合は四十九日法要の後に納骨を行うことが一般的ですが、地域や家庭の事情によって異なります。

お墓がまだ準備できていない場合は、一定期間、遺骨を自宅の仏壇などで安置し、後日納骨することもあります。納骨の日取りについては、墓地や寺院と相談して決めることになります。

葬儀の日程まとめ

以上が一般的な葬儀の流れとなります。

一日葬や直葬の場合は、通夜や告別式の一部が省略されます。