葬儀費用の支払いにはまとまった現金が必要となりますが、急な出費に対応するために故人の預貯金から費用を工面できれば大きな助けになります。

「人が亡くなったら銀行口座は凍結される」と言われることがありますが、実際には銀行に死亡の届出をするまで口座は凍結されません。そのため、キャッシュカードと暗証番号があれば物理的には引き出し可能ですが、法的リスクを伴うため注意が必要です。

より安全かつ合法的な方法として、2019年7月1日に施行された改正相続法に基づく「預貯金の仮払い制度」があります。この制度は遺産分割協議が完了する前でも、相続人が葬儀費用や当面の生活費などの資金需要に対応できるよう設けられました。

仮払い制度を利用する方法:

- 金融機関の窓口で直接手続きする方法(1金融機関あたり最大150万円かつ法定相続分の1/3が上限)

- 家庭裁判所に申し立てる方法(裁判所が認めた金額)

金融機関での手続きには、被相続人や相続人の戸籍謄本、申請者の印鑑証明書などが必要となりますが、手続きの詳細は各金融機関によって異なります。

この記事では、故人の預貯金から葬儀費用を支払うための具体的な手続き方法と注意点を解説します。なお、状況に応じて弁護士・行政書士・税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

故人の口座から葬儀費用を支払う方法

葬儀費用の支払いにはまとまった現金が必要です。故人の預貯金を利用できれば、遺族の金銭的負担を軽減できますが、故人名義の口座からお金を引き出すには一定の条件や手続きが必要になります。

故人名義の口座は本当に凍結される?

「人が亡くなったら銀行口座は自動的に凍結される」と言われることがありますが、これは正確ではありません。口座凍結のタイミングは以下の通りです:

- 間違い:亡くなった瞬間に自動的に凍結される

- 正解:銀行に名義人の死亡を届け出たときに凍結手続きが開始される

つまり、銀行は人が亡くなったこと自体を自動的に把握することはできません。親族や相続人が銀行に死亡の届出をして初めて、口座凍結の手続きが始まります。届出後は、相続手続きや口座解約の手続きへと進むことになります。

生前にキャッシュカードと暗証番号を預かっていた場合の対応

故人からキャッシュカードと暗証番号を預かっていた場合、物理的には預金を引き出すことが可能です。ただし、「引き出せる」ということと「引き出して使っていいのか」は全く別の問題です。

相続法上、故人の財産は相続人全員の共有財産となるため、本来は相続手続きを経てから分配するのが原則です。しかし、葬儀費用など急を要する支払いのために、やむを得ず故人の口座から引き出す場合は、以下の点に注意しましょう:

- 可能な限り他の相続人全員の了承を得る

- 使途を葬儀費用や入院費など必要不可欠なものに限定する

- 引き出した金額や使途について領収書などの証拠を必ず保管する

これらの対応は、後々の相続トラブル防止に役立ちます。

故人の預貯金を使う際の法的リスクと注意点

故人の預貯金を葬儀費用などに使う場合、以下の法的リスクと注意点があります。

相続放棄への影響

故人の預貯金を使うと、相続放棄ができなくなる可能性があります。民法では、相続財産を処分した場合は「単純承認」(プラスとマイナスの遺産すべてを相続する意思表示)とみなされる場合があります。

特に葬儀費用以外に故人のお金を使い込むと、「故人の遺産を既に使っているのだから、後から発見された借金なども含めて相続してもらう」と解釈される可能性が高まります。

他の相続人とのトラブル

故人の預貯金は相続人全員の共有財産であるため、一部の相続人が勝手に使うと他の相続人からクレームが発生する可能性があります。特に相続人間の関係が良好でない場合は、事前の了承と使途の透明性が重要です。

安全な対応方法

故人の預貯金を使う際の安全な対応方法:

- 法定相続人全員の同意を書面で得る

- 使途を葬儀など必要最低限のものに限定する

- すべての支出の領収書を保管する

- 使った金額と内訳を明細書として記録し、相続人全員に共有する

これらの対応を取っていても、法的リスクが完全になくなるわけではありません。不安がある場合は、弁護士など専門家に相談することをお勧めします。

次の項では、2019年7月に施行された改正相続法による**「預貯金の仮払い制度」**について解説します。この制度を利用すれば、正式な手続きを経て故人の預貯金から葬儀費用などを支払うことが可能です。

葬儀費用に使える「預貯金の仮払い制度」とは

葬儀費用の支払いに直面したとき、故人の預貯金を利用できれば大きな助けになります。通常、相続が発生すると口座は凍結されますが、2019年7月1日に施行された改正相続法により、遺産分割前でも一定額の預貯金を引き出せる**「預貯金の仮払い制度」**が創設されました。この制度は、葬儀費用や相続人の当面の生活費など、緊急性の高い資金需要に対応するために設けられたものです。

2019年7月施行の改正相続法について

改正前の民法では、故人の預貯金は相続人全員の共有財産とみなされ、遺産分割協議が完了するまで相続人が単独で払い戻しを受けることができませんでした。これにより葬儀費用の支払いなどで困難が生じていました。

この問題を解決するため、**民法第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)**が新設されました。この条文により、相続人は遺産分割前でも、一定の範囲内で被相続人の預貯金を引き出すことが法的に認められるようになりました。

2019年の法改正以降、現時点(2025年4月)までこの制度に大きな変更はなく、引き続き同じ条件で仮払い制度を利用することができます。

仮払い制度を利用するメリット

預貯金の仮払い制度には以下のようなメリットがあります:

葬儀費用対応の利点:

- 資金調達の即時性 – 相続人が自己資金を用意する必要がない

- 手続きの簡便さ – 金融機関窓口での手続きが比較的容易

- 複数金融機関の利用可能性 – 故人が複数の金融機関に口座を持つ場合、それぞれで仮払いを受けられる

特に葬儀直後は香典や葬祭費給付金などの入金前に葬儀社への支払いが必要になることが多く、その時期に使える資金として仮払い制度は非常に有用です。

また、家庭裁判所への申立てという選択肢もあり、より多額の資金が必要な場合はこちらの方法も検討できます。ただし、裁判所の手続きは時間がかかるため、葬儀費用の支払いなど緊急性の高いケースでは金融機関での直接手続きが現実的です。

仮払い後の遺産分割への影響

仮払い制度を利用する際には、後の遺産分割に与える影響を理解しておくことが重要です。

まず、**仮払いを受けた金額は「先渡し」**として扱われます。つまり、最終的な遺産分割の際に、その相続人が取得する遺産の総額から差し引かれることになります。例えば、法定相続分が1,000万円の相続人が100万円の仮払いを受けた場合、残りの相続分は900万円となります。

もう一つ注意すべき点は、相続放棄との関係です。仮払いを受けた預金を葬儀費用など被相続人のために使用した場合は問題ありませんが、自身の生活費などに充ててしまうと、相続財産の処分行為とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります(単純承認とみなされるため)。

そのため、仮払い制度の利用を検討する場合は、他の相続人への事前の説明と、使途の明確化、そして支払いの証拠(領収書など)の保管が非常に重要です。これにより、後の遺産分割協議がスムーズに進むだけでなく、万が一借金などが発覚した場合の相続放棄の権利も守られます。

預貯金の仮払い制度の利用方法と上限金額

預貯金の仮払い制度は、2019年7月1日に施行された改正相続法によって創設されました。この制度により、遺産分割協議が完了する前でも、葬儀費用や当面の生活費などの緊急の出費のために、故人の預貯金から一定額を引き出すことが可能になりました。制度を利用する方法は大きく分けて2つあります。

金融機関窓口で直接申請する方法

金融機関の窓口で直接申請する方法は、家庭裁判所を介さずに手続きできるため、比較的簡易かつ迅速に預貯金の払い戻しを受けることができます。必要書類を揃えて金融機関に提出すれば、1〜2週間程度で払い戻しを受けられることが一般的です。

申請できる上限金額(150万円ルール)

金融機関窓口での直接申請で払い戻しを受けられる金額には上限があります。上限額は以下の計算式で算出される金額と150万円のいずれか低い方となります。

上限額の計算式: (相続開始時の預貯金額)× 1/3 ×(申請者の法定相続分)

例えば、故人の預金額が1,200万円、相続人が配偶者(法定相続分1/2)と子2人(各1/4)の場合:

- 配偶者が申請する場合:1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円 → 150万円の上限があるため、実際の払い戻し額は150万円

- 子が申請する場合:1,200万円 × 1/3 × 1/4 = 100万円 → 150万円以下なので、払い戻し額は100万円

この制度を利用する際の注意点:

- 払い戻しを受けた金額は、将来の遺産分割時に調整される(先に遺産の一部を受け取ったとみなされる)

- 申請には被相続人(故人)と相続人の戸籍謄本、申請者の印鑑証明書などが必要

- 申請から払い戻しまで1〜2週間程度かかる場合がある

複数の金融機関に口座がある場合の対応

故人が複数の金融機関に口座を持っていた場合、各金融機関ごとに仮払い制度を利用することが可能です。つまり、A銀行では最大150万円、B信用金庫でも最大150万円というように、金融機関ごとに上限額までの払い戻しを申請できます。

ただし、この方法で引き出したお金をどのように使用するかによっては、後に相続放棄ができなくなるリスクがあることに注意が必要です。葬儀費用や医療費など、故人のために必要な費用に限定して使用することが望ましいでしょう。

家庭裁判所に申し立てる方法

金融機関での直接申請では払い戻し額に制限がある場合や、より多額の資金が必要な場合は、家庭裁判所に預貯金の仮分割の仮処分を申し立てる方法があります。この方法は手続きが複雑で時間もかかりますが、より高額の払い戻しが可能になる場合があります。

どんな場合に裁判所申立てが適しているか

裁判所への申立てが適している状況:

- 必要な葬儀費用が150万円を超える場合

- 遺産相続に関して共同相続人間で争いがある場合

- 複数の金融機関での手続きが困難な場合

- 相続人の法定相続分が小さいため、金融機関での仮払い額が少なすぎる場合

申立ての手続きの流れ

家庭裁判所への申立ての基本的な流れは以下のとおりです:

- **遺産分割調停(または審判)**を家庭裁判所に申し立てる

- 併せて預貯金債権の仮分割の仮処分を申し立てる

- 裁判所での審理・判断を経て審判書謄本を取得

- 審判書謄本を金融機関に提出し、払い戻しを受ける

裁判所での手続きには弁護士への相談が推奨されます。裁判所を通じた申立ては、金融機関での直接手続きに比べて時間と費用がかかりますが、上限額に法的な制限がないため、必要性が認められれば法定相続分に近い額まで引き出すことが可能です。

この方法を選ぶ前に、まず金融機関での直接申請を検討し、それでも不足する場合に裁判所への申立てを検討するのが一般的です。

仮払い制度の具体的な手続き方法

葬儀費用を故人の預貯金から支払うために預貯金の仮払い制度を利用する場合、金融機関での手続きは比較的簡易ですが、事前の準備と正確な手続きが重要です。ここでは、実際の手続き方法を詳しく解説します。

主要銀行での仮払い手続きの流れ

仮払い制度を利用する際の基本的な流れは、各金融機関で共通していますが、細部は異なる場合があります。

基本的な手続きの流れ:

- 金融機関への連絡: まず、故人が口座を持っていた金融機関の支店に連絡し、相続が発生した旨と預貯金の仮払い制度を利用したい旨を伝えます。

- 手続き案内の受領: 金融機関から必要書類や具体的な手続き方法について案内を受けます。この段階で不明点があれば質問しておくと安心です。

- 書類の準備: 必要な戸籍謄本等の書類を準備し、金融機関所定の依頼書(例:三井住友銀行の「相続に関する依頼書」、群馬銀行の「相続手続依頼書」など)に記入・捺印(実印)します。

- 窓口での申請: 準備した書類一式を金融機関窓口に提出します。この際、本人確認書類を忘れずに持参しましょう。

- 審査と払い戻し: 金融機関での確認後、指定の方法(振込や現金での受け取りなど)で払い戻しを受けます。

手続きの所要時間と注意点

手続きには一定の時間がかかりますので、葬儀費用の支払いタイミングを考慮して早めに動き出すことが重要です。

- 書類提出から払い戻しまでの期間: 通常、1〜2週間程度かかる場合があります。金融機関によっては、この期間が異なる場合もあるため、急ぎの場合は事前に確認しておきましょう。

- 事前確認の重要性: 金融機関によって手続き方法や必要書類が異なるため、必ず事前に確認することが大切です。特に、専用の相談窓口が設けられている銀行もありますので、そちらを利用するとスムーズに進む場合があります。

- 手続きのタイミング: 葬儀社への支払いが必要なタイミングと、仮払い制度での資金受け取りタイミングにズレが生じる可能性があります。必要であれば、葬儀社と支払い時期について相談しておくと安心です。

必要書類一覧

仮払い制度を利用するには、複数の書類が必要となります。書類準備には時間がかかることもあるため、早めに揃えておくことをおすすめします。

被相続人(故人)の書類

故人に関する書類として、主に以下が必要です:

- 戸籍謄本(または除籍謄本): 出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。多くの金融機関では発行後1年以内のものを求められます。

- 死亡診断書(写し): 金融機関によっては、死亡の事実を確認するために必要な場合があります。

- 通帳・証書・キャッシュカード: 対象となる口座の通帳や証書、また可能であればキャッシュカードも用意しておくと手続きがスムーズになります。

相続人の書類

相続人全員に関する書類も必要です:

- 相続人全員の戸籍謄本(または戸籍抄本): 被相続人との関係を証明するために必要です。ただし、被相続人の戸籍謄本で関係が確認できれば不要な場合もあります。

- 法定相続情報一覧図の写し(原本): 法務局で発行される書類で、これがあれば上記の戸籍謄本等の提出が省略できる場合があります。取得手続きには時間がかかる場合がありますが、複数の金融機関で手続きを行う場合は便利です。

申請者本人の書類

仮払いを申請する相続人本人の書類として、以下が必要です:

- 印鑑登録証明書: 多くの場合、発行後6ヶ月以内のものが求められます。

- 実印: 書類への捺印に使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書が一般的です。

- 金融機関所定の依頼書・申請書: 各金融機関で書式が異なりますので、窓口で入手するか、オンラインでダウンロードできる場合はあらかじめ準備しておくとよいでしょう。

よくあるトラブルと対処法

仮払い制度を利用する際によく発生するトラブルと、その対処法を紹介します。

戸籍謄本の取得に時間がかかる場合: 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の取得には、複数の市区町村役場にアクセスする必要がある場合があります。特に遠方の場合は、郵送での請求も可能ですが、時間がかかるため早めに手続きを始めましょう。また、法定相続情報一覧図の取得も選択肢の一つです。

上限額を超える葬儀費用が必要な場合: 仮払い制度では1金融機関あたり最大150万円という上限があります。葬儀費用がこれを超える場合は、以下の対応を検討しましょう:

- 複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれで仮払い手続きを行う

- 家庭裁判所に対して預貯金債権の仮分割の仮処分を申し立てる

- 葬儀社と分割払いなどの相談をする

相続人間で意見が分かれる場合: 仮払い制度を利用する前に、相続人全員の了承を得ておくことをおすすめします。仮払いを受けた金額は、最終的な遺産分割時にその相続人の取得分から差し引かれるため、後々のトラブルを避けるためにも事前の合意形成が重要です。

仮払い後に相続放棄を検討している場合: 仮払いを受けた資金を葬儀費用以外の目的(自身の生活費など)に使用すると、相続の単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄を検討している場合は、払い戻し金の使途を葬儀費用に限定するなど、慎重に行動しましょう。

葬儀費用と相続税の関係

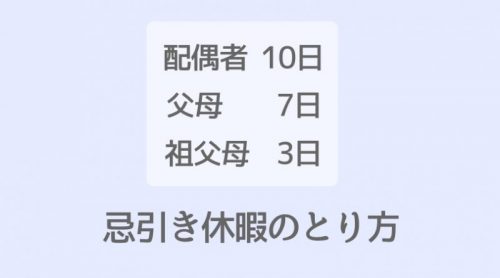

故人の預貯金を葬儀費用として利用する場合、相続税との関係性も理解しておくことが重要です。一般的に、葬儀にかかった費用は相続税の計算において控除対象となります。つまり、相続財産の総額から葬儀費用を差し引いた金額に対して相続税が課税されるため、税負担が軽減される可能性があります。

葬儀費用として控除対象になるもの

相続税法では、葬儀費用の明確な定義はありませんが、「葬式に関する費用」として通常必要と認められるものが対象となります。過去の判例や税務署の判断から、一般的に以下のものが控除対象と認められています:

葬儀費用の控除対象の例:

- 通夜・告別式にかかる費用(葬儀社への支払い)

- お坊さんへのお布施・戒名料など宗教関連費用

- 火葬料金・埋葬費用(火葬場への支払い)

- 通夜・葬儀の会場費や飲食費

- お手伝いさんへのお礼(謝礼金)

- 死亡広告の掲載費用

これらの費用については、領収書や明細書を保管しておくことが重要です。税務調査の際に証拠として提示を求められる場合があります。

控除対象外となる費用

一方で、葬儀に関連するものでも、直接的な葬式費用とはみなされないものは控除対象外となります。

相続税の控除対象外となる費用の例:

- 香典返しの費用

- お墓や墓石の購入・建立費用

- 仏壇・仏具の購入費用

- 法事・法要(四十九日や一周忌など)の費用

- 遺体の解剖費用や検案料

- 墓地の永代使用料や管理費

これらは葬儀そのものというよりも、葬儀後の儀式や記念に関するものと判断されるため、控除の対象外となります。

実際の控除可否はケースバイケースで判断されることが多く、明確な基準がないのが実情です。税務署の判断に委ねられる部分も大きいため、不明点がある場合は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

なお、葬儀費用として控除を受ける場合は、確定申告時に必要書類を提出する必要があります。葬儀社の明細書や領収書など、支出の証明となる書類を整理して保管しておきましょう。

仮払い制度利用後の相続手続き

仮払い制度を利用して故人の預貯金から葬儀費用を支払った後も、相続手続きは継続します。この制度の利用が後の相続手続きにどのような影響を与えるのか、理解しておきましょう。

相続放棄との関係性

相続には 単純承認、相続放棄、限定承認 という3つの選択肢があります。故人の預貯金を使用することは、法的には「相続財産の処分」と判断される可能性があるため注意が必要です。

仮払い制度を利用すると相続放棄ができなくなる?

仮払い制度を利用して故人の預貯金を引き出した場合でも、その使い道によって相続放棄の可否が変わってきます。

葬儀費用としての利用:

- 葬儀社への支払い、お布施、火葬費用 など、直接葬儀に関連する費用に限定して使用した場合、一般的には「単純承認」とはみなされず、後から相続放棄をすることは可能とされています。

- ただし、使用した費用が 「葬儀に必要な最低限の金額」 であることが重要です。

- 使用した金額の 領収書や証拠 を必ず保管しておくことが推奨されます。

生活費などへの流用:

- 引き出した預貯金を自身の生活費や、葬儀と直接関係のない費用に充てた場合、これは 「相続財産の処分」 と判断され、民法第921条の規定により単純承認したものとみなされる 可能性が高まります。

- 単純承認となると、その後に相続放棄はできなくなります。

法的な判断基準は事例ごとに異なるため、相続に関しては 弁護士や専門家に相談 することを強く推奨します。特に、故人に多額の借金が見つかる可能性がある場合は慎重に対応してください。

遺産分割協議への影響

仮払い制度を利用して預貯金を引き出した場合、この金額は 「遺産の先渡し」 として扱われます。具体的には次のような影響があります:

遺産分割時の計算方法:

- 仮払いを受けた金額は、遺産分割時にその相続人が取得する遺産総額から差し引かれます。

- 例えば、法定相続分が1/2で総額1,000万円の遺産がある場合、通常は500万円を相続できますが、仮払いで100万円を受け取っていた場合は残り400万円が相続額となります。

公平性の確保:

- 一部の相続人だけが仮払いを受けた場合でも、最終的な遺産分割では全相続人の間で公平性が保たれるよう調整されます。

- 仮払いを受けなかった相続人は、同等の金額を優先的に受け取った後、残りを法定相続分または遺言に従って分割することが一般的です。

遺産分割協議書への記載:

- 仮払いを受けた事実と金額は、遺産分割協議書に明記することが重要です。

- これにより後々のトラブルを防止し、透明性のある相続手続きを進めることができます。

仮払い制度は葬儀費用などの緊急の出費に対応するための便利な制度ですが、後の相続手続きへの影響も考慮した上で利用することが大切です。不明点があれば、銀行窓口や専門家に相談してください。

葬儀費用の支払いに関するよくある質問

- 葬儀社への支払いはいつまでに行う必要があるか

-

葬儀社への支払いは一般的に葬儀終了後1週間程度が目安となっています。多くの葬儀社では、葬儀当日または翌日に精算書を渡され、その後の支払いとなるケースが一般的です。

支払い方法は葬儀社によって異なりますが、現金払いのほか、クレジットカードや銀行振込に対応している場合もあります。現金での支払いが基本となるため、預貯金の仮払い制度を利用する場合は、手続きにかかる1〜2週間程度の時間を考慮して、葬儀社と支払い時期について事前に相談しておくことをおすすめします。

一部の葬儀社では後払い制度や分割払いに対応していることもありますので、資金準備に時間がかかる場合は、葬儀社に相談してみましょう。

- 葬儀後に発生する費用について

-

葬儀の費用は本式だけでなく、その後にも様々な費用が発生します。葬儀費用として相続税の控除対象となるものとそうでないものがありますので、区別して把握しておくことが重要です。

葬儀後に発生する主な費用:

- お布施や戒名料:菩提寺へのお布施や戒名料は葬儀当日または後日に渡すことがあります

- 香典返し:葬儀から1〜3ヶ月以内に準備するのが一般的(控除対象外)

- 四十九日法要の費用:葬儀から約7週間後に行われる法要の費用

- 墓石や埋葬に関する費用:お墓の購入や改修費用(控除対象外)

- 仏壇・仏具の費用:仏壇や位牌などの購入費用(控除対象外)

預貯金の仮払い制度を利用する場合、葬儀に直接関連する費用(通夜・告別式・火葬費用など)だけでなく、四十九日法要までの費用も見据えて必要額を計算しておくと安心です。ただし、香典返しやお墓の費用など控除対象外となる費用については、別途資金計画を立てることをおすすめします。

まとめ:故人の預貯金を葬儀費用に活用する際のポイント

故人の預貯金から葬儀費用を支払うことは、2019年7月施行の改正相続法により整備された預貯金の仮払い制度を利用することで、正式な手続きとして可能になりました。

この制度を利用する際の重要ポイント:

- 金融機関窓口での手続きなら最大150万円(または預貯金額の1/3×法定相続分のいずれか低い方)までの払い戻しが可能

- より多額の資金が必要な場合は家庭裁判所への申立てを検討する

- 手続きには被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、申請者の印鑑証明書などが必要

- 手続きから払い戻しまで1〜2週間程度かかる場合がある

- 仮払いを受けた金額は遺産分割時に精算される

- 葬儀費用として使った場合でも、他の目的で使用すると相続放棄ができなくなる可能性がある

仮払い制度を利用する前に、可能であれば相続人全員の同意を得ておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。また、使途を葬儀や法要など必要最小限の費用に限定し、領収書などの証拠をきちんと保管しておくことが大切です。

不安な点がある場合は、弁護士・行政書士・税理士などの専門家に相談することをおすすめします。葬儀社が専門家と連携している場合もありますので、葬儀の打ち合わせ時に相談してみるとよいでしょう。