私達一般の人が数珠を必要とするのは通夜・葬儀・告別式と各種法要の時だけで、日常生活で使用することはありません。

突然訪れるお葬式の場面で「数珠が無い」「数珠は必要なのか?」「自分で買っても良いのか?」と戸惑ってしまうのは当然です。特に「数珠は自分で買ってはいけない」という言い伝えを聞いたことがある方は、購入を躊躇することもあるでしょう。

しかしながら、仏具に関する知識を本格的に学ぼうとするととても奥深くて難しく、必要なタイミングで学ぶ余裕はありません。

そのため、この記事では最低限知っておけば困らない情報だけに絞ってお伝えします。数珠の必要性、自分で購入することの是非、マナーや選び方まで、葬儀参列前の参考にお読みください。

数珠の要点

- 数珠は必ずしも持たなくて良い

- 持っていたほうが焼香のときに様(さま)になる

- 過半数の人が数珠を持って参列する

- 数珠は自分で購入して問題ない

- 数珠がなかったり忘れた場合でも貸し借りはNG

- 時間があるうちに購入して持っておいた方が良い

葬儀・葬式で数珠は必要なのか

数珠について考えるタイミングは、多くの場合葬式や法要に参列することになった時です。突然の訃報を受け、通夜や告別式に参加するための服装や持ち物を考える流れで、数珠についてもその必要性が気になるでしょう。

結論から言えば、数珠は必ずしも持たなくても問題ありません。実際の葬儀の場では、数珠を持っている人と持っていない人が混在しています。そして、数珠を持参している人の多くも、宗教的な意味を深く理解しているというよりは「とりあえず必要そうだから用意した」という程度の認識の方が過半数でしょう。

お通夜や告別式において数珠の役割は主に焼香の際に使用することです。焼香台の前で合掌する時、左手に数珠をかけることで作法として整います。宗教的には、数珠は煩悩を払い、故人の冥福を祈る意味合いを持ちますが、一般参列者にそこまでの知識は求められていません。

数珠を持っていない場合のマナーについては、以下の点に注意しましょう:

- 数珠なしでも参列自体に問題はない

- 他の参列者から数珠を借りることはマナー違反となる

- 焼香の際は数珠なしで両手を合わせて合掌すればよい

- 数珠がないことで焦ったり気にしすぎたりする必要はない

数珠を持っていないからといって、誰かから苦言を呈されることはまずありません。しかし、**合掌や焼香のときは数珠があったほうが「様(さま)になる」**のも事実です。一度購入しておけば長く使えるものですし、保管にも場所を取りません。

特に頻繁に法事や葬儀に参列する機会がある方は、この機会に自分用の数珠を購入しておくことをおすすめします。次のセクションでは数珠を購入する際の基礎知識について解説します。

数珠は自分で買っても大丈夫なのか

「数珠は自分で買ってはいけない」という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。結論からいうと、これは完全な迷信であり、数珠を自分で購入することに問題はまったくありません。

「数珠を自分で買ってはいけない」という迷信の起源

この迷信が生まれた背景には主に2つの理由があります:

- 嫁入り道具としての習慣:昔から一部の地域では、嫁ぐ娘の幸せを願って親が数珠を贈る習慣がありました。このような風習から「数珠は人から贈られるもの」という認識が根付き、「自分で買うものではない」という考えにつながったのです。

- 葬儀との強い結びつき:一般の人が数珠を使用する機会は主に葬儀や法要の場です。そのため「数珠=葬儀」というイメージが強く、新しい数珠を買うことは「近い将来に不幸がある」ことを暗示するような縁起の悪い行為だと考えられるようになりました。

しかし、これらはあくまで俗説であり、仏教の教えや経典には数珠を自分で買ってはいけないという記述はどこにもありません。

自分で数珠を選ぶことの意義

むしろ、数珠は自分自身の分身とも考えられており、自分で選んで購入することには大きな意義があります:

- 自分の手に馴染み、長く大切に使える数珠を選べる

- 自分の好みやこだわりを反映した素材や色を選べる

- 仏様への敬意を自ら表す行為となる

数珠は一生使えるものですので、自分の手で選ぶことでより愛着が湧き、大切に扱うことができるでしょう。

数珠は葬儀だけのものではない

数珠は葬儀や法要だけでなく、様々な仏教行事で使用されます:

- 仏前での結婚式

- 仏式の地鎮祭

- 寺院への参拝

- 日々のお仏壇へのお参り

- お彼岸やお盆のお墓参り

このように、数珠は決して不幸を象徴するものではなく、仏様とのつながりを表す大切な仏具です。自分らしい数珠を選んで持つことは、仏教への敬意を表す行為といえるでしょう。

迷信にとらわれず、葬儀や法事の前に余裕をもって自分の数珠を選んでおくことをおすすめします。

数珠のマナー基礎知識

数珠を購入する前の参考にしてください。

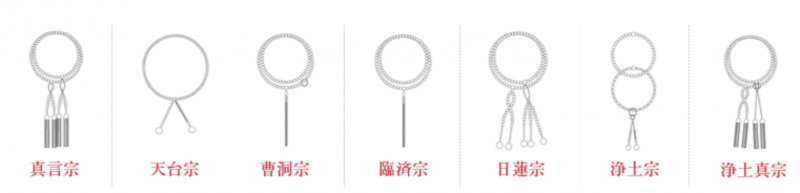

まずは宗派を確認する

数珠の購入や使い方を考える前に、まずは自分の宗派を確認する必要があります。

それは数珠の種類や持ち方などが各宗派ごとに異なるからです。

もしも正式な数珠を選んだり、使い方を学びたいのであれば自分の宗派を確認しましょう。

宗派がわからなければ、親族に尋ねたり、仏壇の仏具やお世話になっているお寺を確認することで知ることができます。

ただ、一般的にはそこまで数珠にこだわる人は少数派だと思います。

最低限、「日本の葬儀に参列できるくらいの形を取れたらいい」のであれば必ずしも宗派がわからなくても問題はありません。

数珠の由来

数珠は念珠(ねんじゅ)とも言います。

正式な数珠は粒が108個で出来ています。煩悩の数と同じですね。

数珠が生まれたところまでさかのぼってしまうと諸説あって正確な情報がわかりませんが、仏具としての使われ方としては数を数えるための道具です。

数珠を一つずつずらしながら念仏を唱えることで、108回まで数えることが出来ます。

現代では実際に108回まで念仏を唱えることはほぼありませんが、もともとはそういった使われ方をしていた仏具です。

数珠は本連と略式とがある

珠(たま)が108個ある数珠はとても長いので、輪を二重にして持つことから二連と言います。これが本連です。

一般的に使用されるのは54、36、27、22玉などいろいろ。これが略式。一連です。

よほど正式な宗教を重んじる人でなければ、一般人で本連の108個の数珠を使っている人はまずいないと思います。

特別、家系的に宗教にこだわりがあるなど理由がない限りは略式の数珠で大丈夫です。

もし、そういった本格的な家系に育っているのであれば、既にいろいろと知識を叩き込まれているはずですから。

数珠の値段はピンキリ

数珠の値段は本当に安いものから高価なものまで様々です。

アクセサリーや宝石などと一緒で使われている材料に値段が左右されます。

数珠の価格帯:

- 1,000円以内:プラスチック製や安価な木製

- 3,000円~10,000円:一般的な天然石や木材

- 10,000円以上:高級な素材や希少な石

日常的に使ったり身につけたりするものではありませんので、相場というものが存在しません。

最低限明らかに安っぽく見える素材を避ければ問題ないでしょう。

実際に、他の人が持っている数珠を見ても安いのか高いのかわかりませんよね。

男性用・女性用の違いは珠の大きさ

石の種類とか宗教とかわからない初心者(ほぼ全ての日本国民)にでもわかるので、男性用と女性用です。

単純に珠のサイズが異なります。

男性の方がちょっと大きくて、女性用の方が少し小さい。

数珠を購入するときは男性用・女性用に分かれているので、どちらを購入すればいいかは簡単にわかります。

数珠はどこで購入すればいいか

葬儀や法事に参列する直前に数珠が必要になると、どこで購入すればよいか迷うものです。実際には様々な場所で数珠を入手できるので、状況に応じて選択してください。

理想は仏具店での購入

仏具店は数珠を専門的に扱う場所です。仏具の専門店はもちろん、百貨店の仏具売り場でも購入できます。数珠だけでなく仏壇やその他の関連商品も取り扱っている点が特徴です。

仏具店で購入する最大のメリットは、専門知識を持った販売員に相談しながら選べることです。人生において仏具を購入する機会はそれほど多くないため、宗教や予算などを考慮しながら適切なアドバイスをもらえるのは大きな安心感につながります。

一方、デメリットとしては意外と品揃えが多くないことが挙げられます。実際に複数の仏具店を見て回っても、期待するほどの種類・数は置いていないことが多いです。仏具という特性上、需要と在庫のバランスを考えた品揃えになっているためです。

意外かもしれませんが、多くの仏具店でも本連(正式)の108珠の数珠は置いておらず、略式の数珠が中心です。これは一般的には略式の数珠で十分実用的であることを示しています。もし正式な本連の数珠が必要な場合は、お寺と相談の上、注文して取り寄せるのが一般的です。

オンラインでの購入選択肢

仏具専門のオンラインショップも充実しています。近くに仏具店がない場合や、店舗に行く時間がない場合に便利です。オンラインショップでは宗教別だけでなく、誕生石や石の意味合いでカテゴライズされていることもあり、実店舗よりも選びやすい場合があります。

多くのオンラインショップでは電話などで購入相談にも応じているため、専門的なアドバイスを受けながら選ぶことも可能です。実店舗より品揃えが豊富なのも大きな魅力です。

Amazonや楽天などの大手ECサイトでも数珠は購入できます。特にこだわりがなければ、普段使い慣れているショップで購入するのも良いでしょう。専門家の意見は得られませんが、購入者のレビューが参考になります。価格帯も幅広く、自分の予算に合わせて選べます。

急いでいる場合の選択肢

急な葬儀参列で時間がない場合は、ホームセンターや大型ショッピングセンター、紳士服専門店などでも数珠を取り扱っていることがあります。最近ではコンビニでも数珠を置いている店舗もあるため、緊急時には確認してみる価値があります。

100円ショップでは必ず数珠を取り扱っています。とりあえず形だけあればいいという場合には、100円ショップの数珠でも問題ありません。ただし、見た目は安っぽく見える可能性があり、耐久性にも難があります。

100円ショップの数珠の最大のリスクは、珠をつないでいる紐が切れやすいことです。葬儀中に紐が切れて珠がバラバラになると非常に困ります。100円ショップの数珠は一時的な利用に限定し、余裕ができたときにもう少し品質の良いものを用意しておくことをおすすめします。

数珠が壊れた場合は、神社やお寺でお焚き上げしてもらうのが適切な処分方法です。数珠は長く使えるものですので、一度しっかりした品質のものを購入しておけば、生涯使えます。

数珠はすべての宗派で使えるものが人気

参列する葬儀の宗派を確認して、複数の数珠を使い分ける準備をすることは現実的ではありません。そのため、略式の数珠でありながら、どの宗派でも使い回せる汎用性の高い数珠が人気を集めています。

男性用の数珠

男性用の数珠は、基本的に珠のサイズが大きめで作られています。

一般的な男性用数珠の特徴:

- 色調は黒や濃い茶色が主流で、シックで落ち着いた印象

- 素材は黒檀(こくたん)、縞黒檀(しまこくたん)、オニキスなどが定番

- サイズは一般的に直径が約1cm前後の珠が使われる

- 正式な場では艶消し(つやけし)の素材が好まれる

初めて購入する方には、22珠の男性用略式数珠がおすすめです。どの宗派でも違和感なく使えるシンプルなデザインで、焼香の際にも手に馴染みやすいサイズ感です。

女性用の数珠

女性用の数珠は珠のサイズが小さめで、男性用と比べてやや華やかな印象のものが多くあります。

女性用数珠の特徴:

- 珠の直径は約8mm前後が一般的

- 素材は水晶、ローズクォーツ、アメジスト、パールなど多様

- 色調も黒や茶色だけでなく、紫、ピンク、白などバリエーションが豊富

- **房(ふさ)**のデザインも男性用より装飾的なものが多い

葬儀や法要に参列する際は、あまり派手すぎるものは避け、シンプルで上品なデザインを選ぶとよいでしょう。特に初めての方には、黒や濃紫系の水晶製の数珠がおすすめです。

ペアセットの数珠

夫婦や家族で同じデザインの数珠を持ちたい場合には、ペアセットの数珠が便利です。

ペアセットの利点:

- 男性用と女性用がセットになっているため材質や色調が統一されている

- 家族で参列する際に統一感がある

- 贈り物としても喜ばれる

- コストパフォーマンスが良い場合が多い

ペアセットは結婚祝いや新居祝いなどの贈答品としても人気があります。自分たちで使うだけでなく、大切な方への贈り物としても検討してみてはいかがでしょうか。

宗派別の数珠について

宗派によって正式な数珠(本式数珠)の形が異なりますが、一般的な参列者が気にする必要はあまりありません。多くの場合、略式数珠であれば宗派を問わず使用できます。

もし自分の家の宗派に合わせた正式な数珠を持ちたい場合は、仏具店で相談するか、インターネットで「〇〇宗 数珠」と検索してみましょう。各宗派の特徴を簡単に把握しておくことで、周囲の人と同じ持ち方ができるようになります。

実際の葬儀では、参列者のほとんどが略式数珠を使用しており、宗派による細かい違いを気にする必要はないと言えるでしょう。まずは一つ、すべての場面で使える数珠を持っておくことをおすすめします。

数珠の取扱い注意点

数珠は仏具として大切に扱うべきものです。日常では使用頻度が低いものだからこそ、正しい取り扱い方を知っておきましょう。

忘れた場合も数珠の貸し借りはしない

数珠の貸し借りはマナー違反とされています。葬儀中、数珠を持っている人と持っていない人とが混在していますが、基本的には無くても問題ありません。

焼香の時は一人ずつ席を立って焼香に向かうため、このタイミングで一時的に数珠を借りようとする人がいますが、これは避けるべきです。数珠は持ち主の分身とされ、厄から守ってくれるものと考えられているためです。

明確に貸し借りを禁止するルールがあるわけではありませんが、仏教的な思想や慣習から総合的に「数珠の貸し借りはマナー違反」と見られています。貸し借りをするくらいなら、数珠を持たずに参列・焼香をした方が良いでしょう。

取り扱いは丁寧に、袱紗に包んで

数珠はその取扱い方に気を配るべきものです。基本的に注意すべきポイント:

- 袱紗(ふくさ)に包んで持ち運ぶ

- 床などに直に置かない

- ポケットに無造作に入れない

とりあえずは袱紗を使って丁寧に扱っている姿勢を示すことが大切です。数珠を購入する時に袱紗がセットになっているものもありますし、なければ一つ持っておくと便利です。袱紗は不祝儀袋を包むためにも使用できます。

なお、慶事用(結婚式など)と弔事用(葬儀など)は色やデザインが異なるので注意しましょう。弔事用は紫色や黒色が一般的です。

数珠の保管方法

数珠は使用しない時の保管方法も重要です。長く大切に使うための保管のポイント:

- 専用の数珠袋に入れて保管する

- 湿気の少ない場所で保管する

- 直射日光が当たらない場所に置く

- 他の仏具と一緒に丁寧に収納する

特に天然素材の数珠は、湿気で変色したり、紐が劣化することがあります。また、天然石の数珠は直射日光に長時間当たると色あせることがあるため注意しましょう。

数珠が壊れた場合の対処法

数珠が壊れるとしたら、珠をつないでいる紐が切れる可能性が最も高いです。葬儀中に紐が切れて珠がバラバラになることは避けたいものです。壊れた場合の対処法:

- 仏具店で修理を依頼する(通常2ヶ月程度かかる場合も)

- 緊急時は数珠の専門店に相談する

- 修理できないほど損傷している場合は、お寺や神社にお焚き上げを依頼する

古くなったり壊れたりした数珠を粗末に扱うことは避け、適切に処分しましょう。特に親族から受け継いだ形見の数珠は、丁寧に修理して大切に使い続けることで先祖への敬意を表すことになります。

数珠は一度購入すれば長く使えるものですが、重要な場面で困らないよう、予備の数珠を持っておくこともおすすめします。

宗派別、数珠の持ち方・使い方

数珠は、故人や仏様への敬意を表す大切な仏具です。持ち方や使い方には宗派ごとに違いがありますが、ここでは基本的な作法と、一般的に使われる略式数珠を中心に解説します。ご自身の宗派が不明な場合や、他宗派の葬儀に参列する際は、基本的な作法を覚えておくと安心です。

基本的な数珠の持ち方(移動時・着席時)

葬儀会場での移動中や、読経を聞いている間など、合掌や焼香を行っていないときの基本的な持ち方です。

- 左手に持つのが基本です。仏教では左手は「清浄な世界」、右手は「俗世」を表すとされ、仏具である数珠は左手で持つのが丁寧とされています。

- 房(ふさ)を下にして、親指以外の4本の指にかけ、そのまま手を下に降ろします。

- 椅子などに置く際は、直接置かずにハンカチや袱紗(ふくさ)の上に置くか、数珠袋に入れて保管しましょう。

合掌時の数珠の扱い方

合掌(手を合わせる動作)の際の数珠の扱い方は、宗派や数珠の種類(本連か略式か)によって異なりますが、略式数珠の場合、以下の方法が一般的です。

- 両手を合わせた親指と人差し指の間に数珠をかける。

- 左手の親指と人差し指の間にかけ、そのまま右手を合わせる。

- 左手にかけたまま(移動時・着席時の持ち方)、右手だけを合わせる。

どの方法でも、数珠を丁寧に扱うことが大切です。周りの方の所作を参考にするのも良いでしょう。

焼香時の数珠の扱い方

焼香台に進む際や、焼香を行う際の作法です。

- 焼香台へ向かう際は、左手に数珠を持ちます(基本的な持ち方)。

- 焼香を行う際は、左手に数珠をかけたまま、右手でお香をつまみ、香炉にくべます。

- 焼香後の合掌は、前述の「合掌時の数珠の扱い方」に準じます。

重要なのは、焼香を行う右手を空けておくことです。数珠は常に左手で持つことを意識しましょう。

宗派による持ち方の違い(略式数珠の場合)

略式数珠であれば、どの宗派の葬儀でも基本的に使用できますが、持ち方には代表的な違いが見られます。厳密な作法は本連数珠でより重んじられますが、略式数珠でも自身の宗派や参列先の宗派に合わせて使い分けられると、より丁寧です。

代表的な宗派の略式数珠の持ち方(合掌時):

- 浄土真宗: 左手に二重にしてかけ、房を下に垂らして合掌する、または両手にかけ房を下に垂らすなど、いくつかの方法があります。数珠を擦り合わせないのが特徴です。

- 浄土宗: 特に決まった形式はありませんが、両手の親指と人差し指の間にかけたり、左手にかけるのが一般的です。

- 真言宗: 両手の中指にかけて擦り合わせ、音を出すこともありますが、一般参列者は左手にかけることが多いです。

- 天台宗: 親指と人差し指の間にかけ、房を手前に垂らして合掌します。

- 日蓮宗: 左手に二重にかけ、房を下に垂らして合掌することが多いです。

- 曹洞宗・臨済宗(禅宗): 左手の親指と人差し指の間にかけます。

これらはあくまで一例であり、地域やお寺によっても解釈が異なる場合があります。最も大切なのは故人を敬う心ですので、基本的な左手での持ち方を守り、心を込めて合掌・焼香することが重要です。もし作法に迷った場合は、周りの方の所作を参考にするのが無難でしょう。

葬儀の数珠まとめ

日常では基本的に触れる機会の無い数珠です。

使う機会が少ないからといって、安価なものを用意するのは仏具として礼節にかける気もします。

何度も購入するものではありませんので、最低限さまになるくらいの数珠を一つ持っておいてもいいでしょう。

一度用意すれば今後困ることはなくなります。