香典とは葬儀で故人の冥福を祈るために供えるお金や贈答品であり、参列者が遺族に渡す弔意の表現です。金額は親族・友人・同僚との関係性によって様々に異なります。

香典返しとは、葬儀や法要で頂いた香典に対して遺族が感謝の気持ちを込めて贈るお返しの品物のことです。一般的に頂いた香典の半額から3分の1程度の価値のものを選ぶのが慣習とされています。香典返しの品物は:

- 消え物が基本:食べ物や消耗品など形が残らないもの

- 定番品:海苔、お茶、タオル、お菓子、調味料など

- 意味を持つ品:不幸を洗い流す(石鹸)、涙を拭く(ハンカチ)など

香典返しには即日返し(葬儀当日に渡す方法)と忌明け返し(四十九日法要後に送る方法)の2種類があり、地域や風習によって適切な方法が異なります。近年では、カタログギフトの活用や配送サービスの利用など、現代的な方法も広まっています。

この記事では、香典・香典返しの相場金額をはじめ、適切な品物の選び方、渡す時期、礼状ののし紙の書き方、そしてマナーと対応まで、葬儀後のお返しに関する知識を網羅的に解説します。急な不幸で何をすべきか迷っている方も、この記事を参考にすることで、故人を送る大切な儀式の一つである香典返しを、心をこめて適切に行うことができるでしょう。

香典返しの基本知識と最新事情

葬儀に関わる重要な習慣のひとつである香典返し。いざという時に慌てないよう、基本的な知識から準備の流れまでしっかり理解しておきましょう。

香典返しとは|目的と意味

香典返しとは、通夜や葬儀に参列した方から頂いた香典に対し、遺族が感謝の気持ちを込めて贈る品物のことです。この行為自体を香典返しと呼ぶこともあります。

香典返しの目的は主に3つあります:

- 感謝の表明:葬儀に参列し香典を贈ってくれた方への感謝を形にする

- 故人の供養:故人を偲ぶ気持ちを共有する

- 心の区切り:悲しみを乗り越え、日常生活に戻るための儀式的な意味を持つ

葬儀の流れでは、頂いた香典はいったん故人へとお供えします。その後、**忌明け法要(一般的には四十九日法要)**が終了してから、香典をくださった方々へ品物を送るのが伝統的な形式です。

かつての葬儀では、参列者に会葬返礼品(参列のお礼として当日渡す品物)をするだけというのが主流でした。しかし、平成以降、関東地方を中心に返礼品とは別に「香典返し」を贈る習慣が広まり、現在では全国的に定着しつつあります。

香典返しの地域差と最新トレンド

香典返しは地域や宗教によって習慣が大きく異なる文化的習慣です。主な違いは以下のとおりです:

地域による違い:

- 関東地方:即日返し(当日に香典返しを渡す)が主流になりつつある

- 関西地方:忌明け返し(四十九日法要後に香典返しを贈る)の伝統が根強い

- 東北・北海道地方:会葬返礼品のみで別途香典返しを行わない地域も多い

- 九州地方:「満中陰志」という言葉を使うなど独自の表現がある

現代的なトレンド:

- 簡素化の傾向:葬儀全体がコンパクト化する中、香典返しも簡略化される傾向

- カタログギフトの普及:受け取る側が好みの品を選べるカタログギフト形式が増加

- オンライン手配の一般化:インターネットで香典返しを一括注文・発送するサービスの利用が拡大

- エシカル志向:社会貢献型の返礼品(寄付付き商品など)を選ぶ方も増加

地域による慣習の違いは大きいため、葬儀に慣れている親族や菩提寺の檀家、地元の葬儀社など、その土地の葬儀事情に詳しい人に事前に確認することをおすすめします。

香典返しを準備する流れ|チェックリスト

香典返しを滞りなく準備するための基本的な流れです。事前にチェックリストとして確認しておきましょう。

香典返しの準備手順:

- 香典帳の整理:誰からいくら頂いたかを明確に記録する

- 返礼方法の決定:即日返しか忌明け返しか、地域の慣習に合わせて決める

- 予算の設定:一般的には頂いた香典の半額〜3分の1程度を目安にする

- 品物の選定:相手との関係性や頂いた金額に応じて適切な品を選ぶ

- 送付先リストの作成:住所や宛名を正確に記録する

- 礼状の準備:感謝の気持ちを込めた文面を用意する

- 熨斗(のし)と包装:適切な表書きと水引を選ぶ

- 配送手配:忌明け法要に合わせて届くよう計画する

負担を軽減するポイント:

- 葬儀社やギフト専門店の香典返し代行サービスを利用する

- カタログギフトを活用して品物選びの手間を省く

- 送付先が多い場合は発送業務の外部委託を検討する

- デジタル管理ツール(専用アプリなど)で香典や送付先を整理する

香典返しは故人を送り出す大切な儀式の一部であると同時に、遺族の精神的・経済的負担も少なくありません。無理のない範囲で丁寧に対応することを心がけましょう。

香典の平均相場金額|関係別のデータ

香典の金額は故人との関係性や地域性によって大きく異なります。

ここでは鎌倉新書の調査データを基に、関係別の香典相場をご紹介します。香典返しの予算を立てる際や、自分が葬儀に参列する際の参考にしてください。

親戚のお葬式に参加したときの香典額

親族関係では、血縁の近さや関係性の深さによって金額が変わります。一般的に近い親族ほど金額は高くなる傾向にあります。

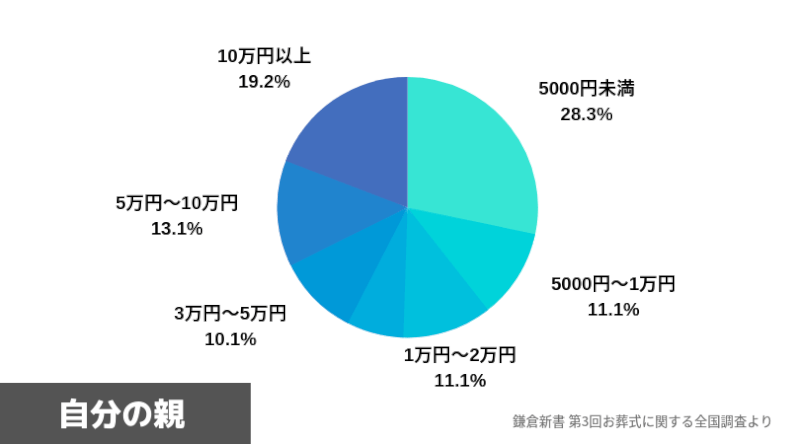

自分の親

自分の親への香典は最も高額になるのが一般的です。

- 自分の親への香典相場:

- 最も多いのは5万円以上(全体の約50%)

- 次いで3〜5万円(約25%)

- 地域や家庭の経済状況により異なるが、できる限りの金額を包むのが一般的

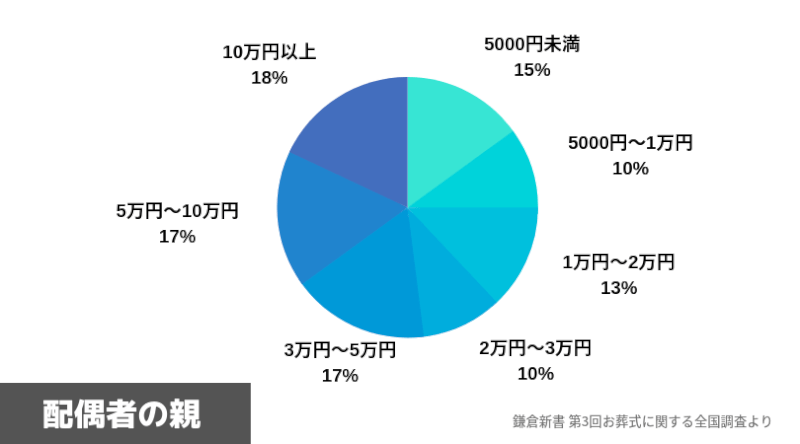

配偶者の親

配偶者の親に対する香典は、自分の親に次いで高額になります。

- 配偶者の親への香典相場:

- 最も多いのは3〜5万円(約40%)

- 次いで5万円以上(約30%)

- 自分の親よりもやや少なめの金額設定が多い

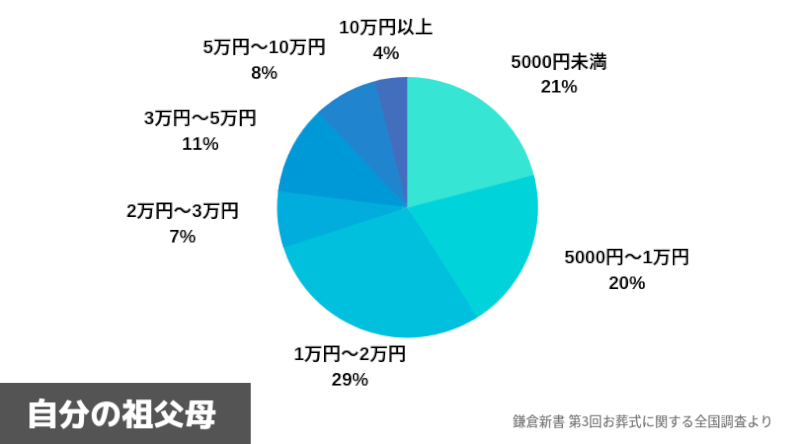

自分の祖父母

祖父母への香典は親よりはやや少なめですが、比較的高額な設定が一般的です。

- 自分の祖父母への香典相場:

- 最も多いのは1〜3万円(約40%)

- 次いで3〜5万円(約25%)

- 親との関係性や育てられた経緯によっては親同等の金額になることも

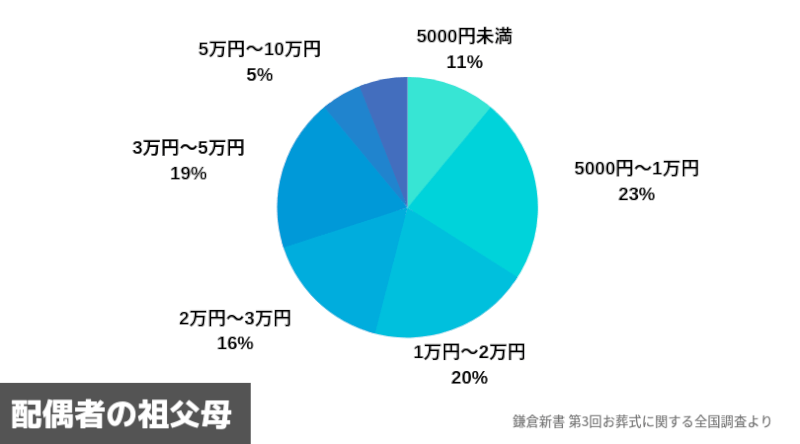

配偶者の祖父母

配偶者の祖父母への香典は、自分の祖父母よりやや少なめの金額が一般的です。

- 配偶者の祖父母への香典相場:

- 最も多いのは1万円(約45%)

- 次いで1〜3万円(約35%)

- 面識や関係性により金額は変動

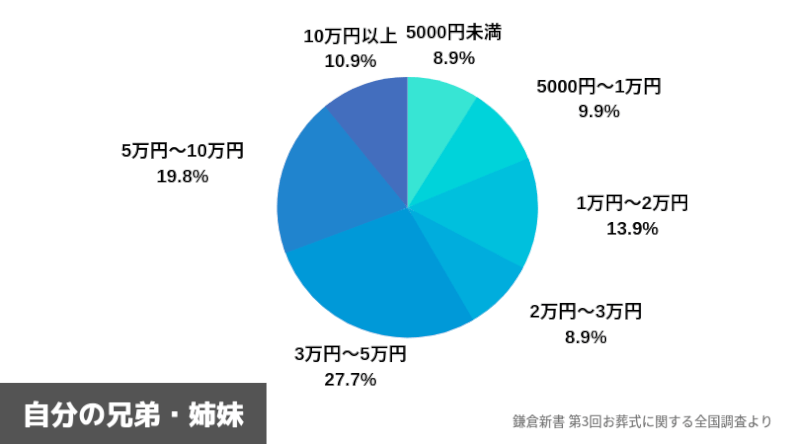

自分の兄弟・姉妹

兄弟姉妹への香典も比較的高額になりますが、親よりは少なめの設定が多いです。

- 自分の兄弟・姉妹への香典相場:

- 最も多いのは1〜3万円(約40%)

- 次いで3〜5万円(約30%)

- 親の葬儀を共に行う立場の場合は香典を包まないケースも

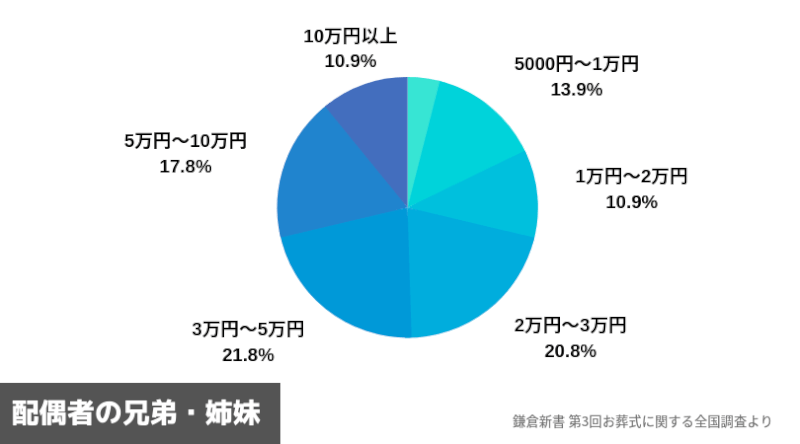

配偶者の兄弟・姉妹

配偶者の兄弟姉妹への香典は、自分の兄弟姉妹よりやや控えめな金額が一般的です。

- 配偶者の兄弟・姉妹への香典相場:

- 最も多いのは1万円(約40%)

- 次いで1〜3万円(約35%)

- 関係性の深さにより金額は上下する

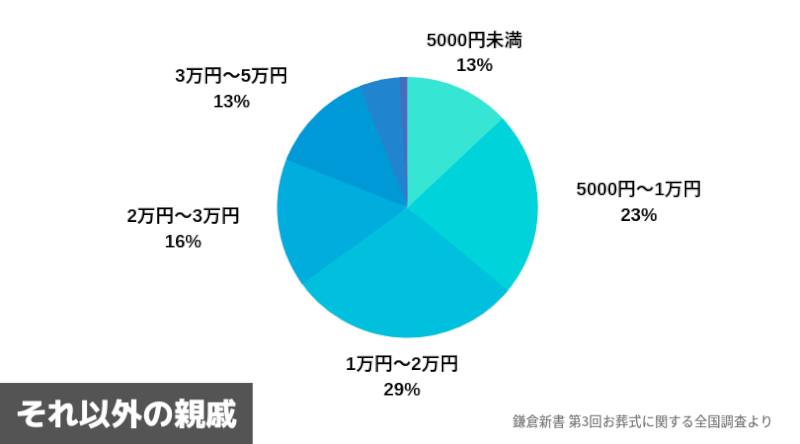

それ以外の親戚

叔父・叔母やいとこなどのより遠い親族関係では、金額は控えめになります。

- それ以外の親戚への香典相場:

- 最も多いのは5千円〜1万円(約45%)

- 次いで1万円〜3万円(約30%)

- 親しさや付き合いの深さにより調整するのが一般的

職場関係者の葬式に参加した場合の香典額

職場関係では上下関係や付き合いの深さが金額に影響します。職場によっては一律の金額を決めているケースもあるため、事前に確認するとよいでしょう。

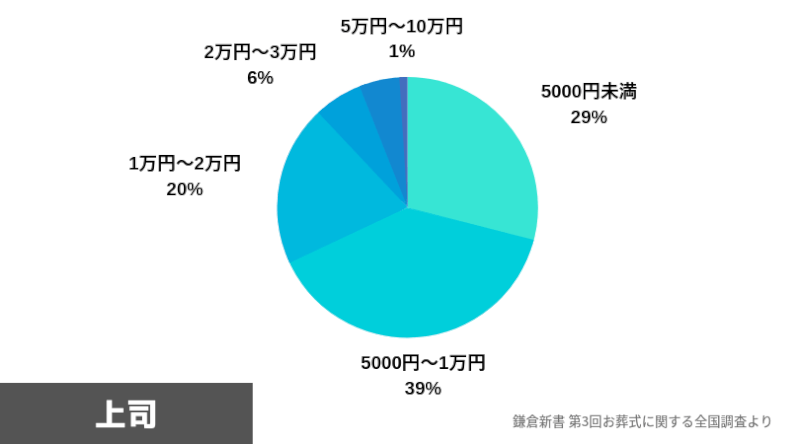

上司

上司への香典相場:

- 最も多いのは5千円〜1万円(約45%)

- 次いで1万円以上(約25%)

- 直属の上司か否か、親しさによって金額は変動

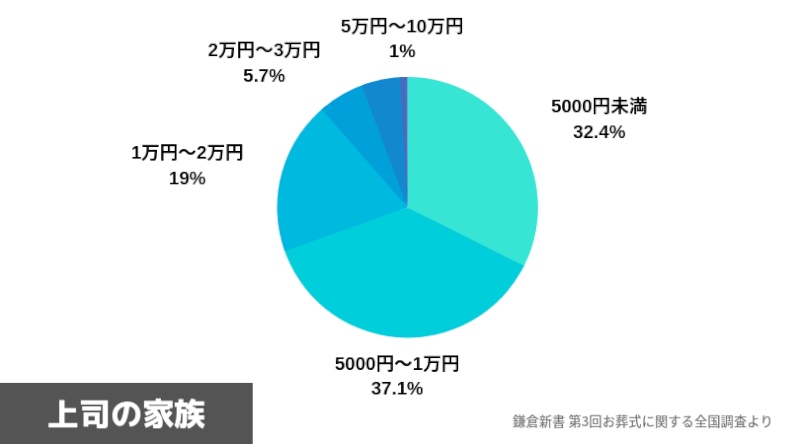

上司の家族

上司の家族への香典相場:

- 最も多いのは5千円(約50%)

- 次いで5千円〜1万円(約30%)

- 上司本人より若干低めの金額設定が一般的

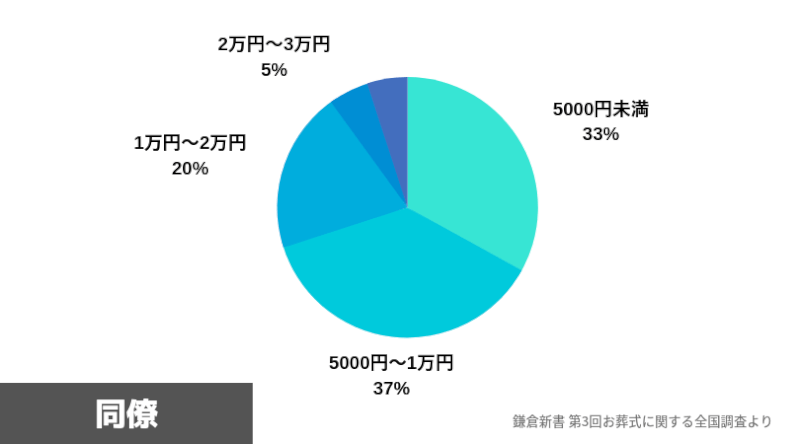

同僚

同僚への香典相場:

- 最も多いのは5千円(約50%)

- 次いで5千円〜1万円(約35%)

- 親しさにより金額は増減するが、あまり高額にしすぎないよう配慮が必要

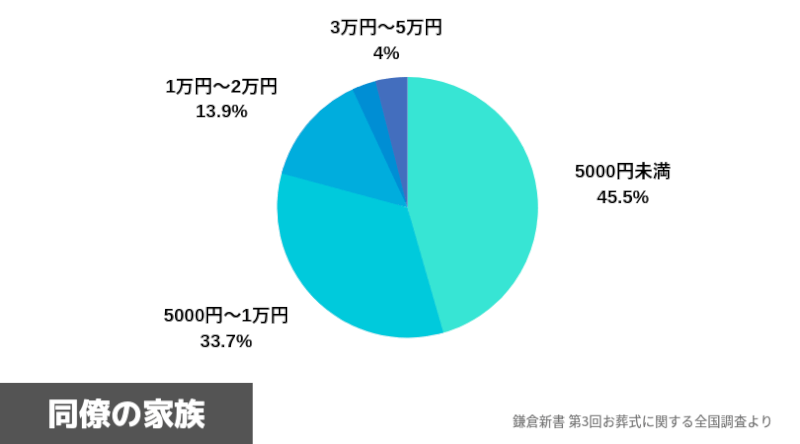

同僚の家族

同僚の家族への香典相場:

- 最も多いのは3千円〜5千円(約45%)

- 次いで5千円(約40%)

- 面識がない場合は低めの金額が一般的

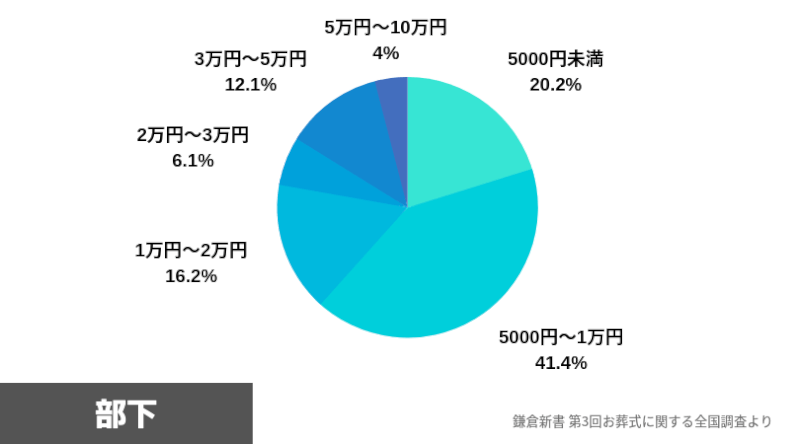

部下

部下への香典相場:

- 最も多いのは5千円〜1万円(約45%)

- 次いで1万円以上(約25%)

- 立場上、同僚より少し高めに設定されることが多い

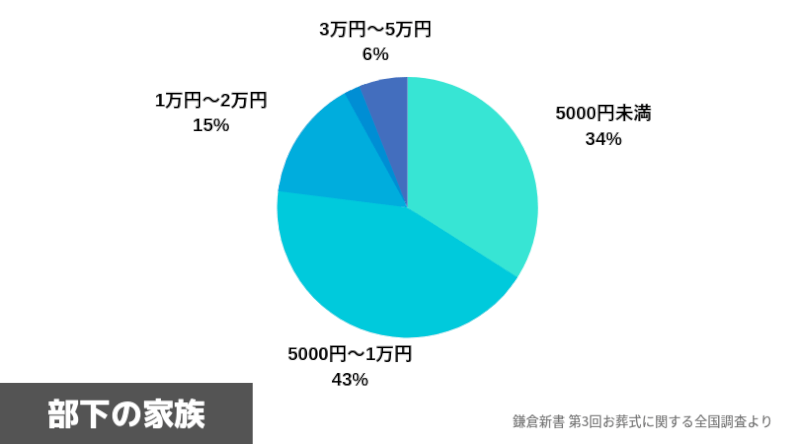

部下の家族

部下の家族への香典相場:

- 最も多いのは5千円(約50%)

- 次いで3千円〜5千円(約30%)

- 面識の有無で金額が変わることが多い

友人・知人の葬式に参列したときの香典の額

友人・知人関係では、親しさや付き合いの長さによって適切な金額が変わります。

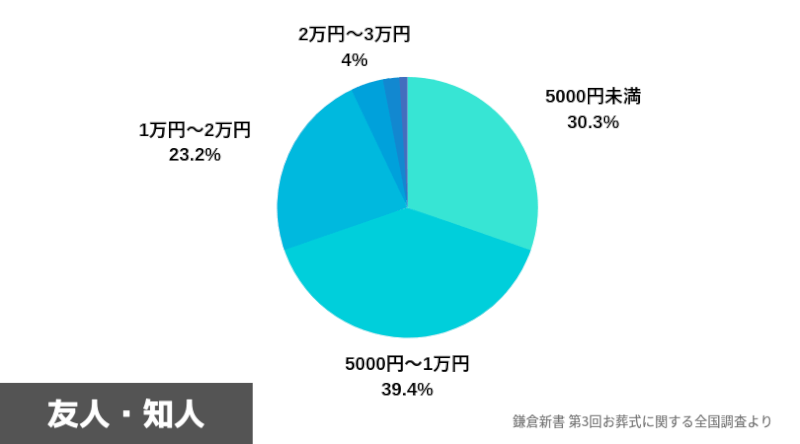

友人・知人

友人・知人への香典相場:

- 最も多いのは5千円(約40%)

- 次いで5千円〜1万円(約35%)

- 親しい友人には1万円以上包むケースも少なくない

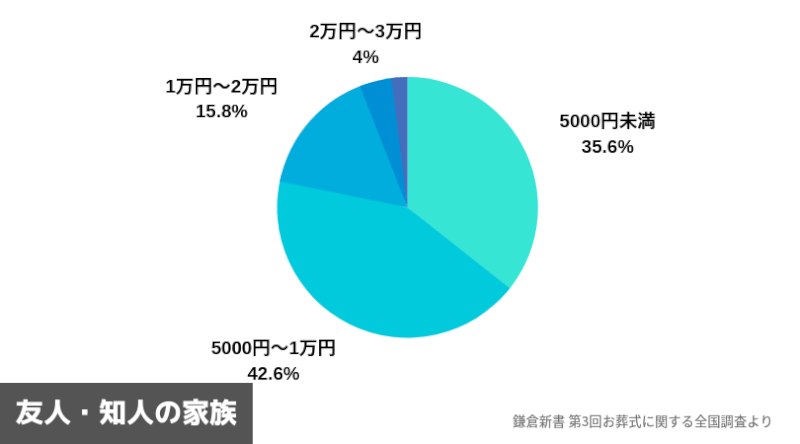

友人・知人の家族

友人・知人の家族への香典相場:

- 最も多いのは3千円〜5千円(約45%)

- 次いで5千円(約35%)

- 面識があるかどうかで金額が大きく変わる

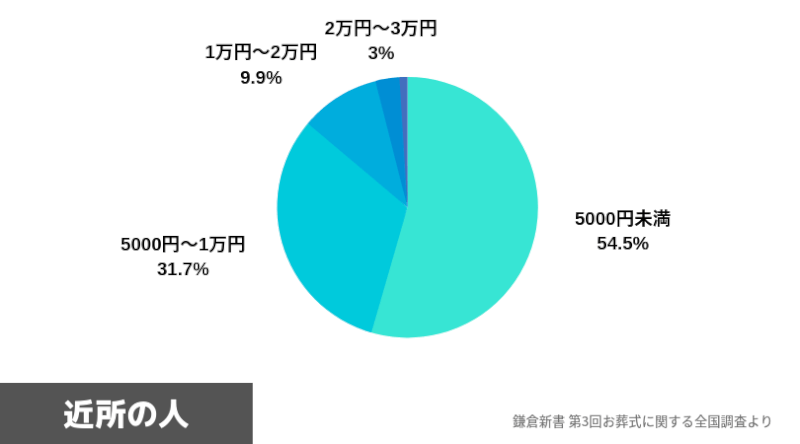

近所の人

近所の人への香典相場:

- 最も多いのは3千円〜5千円(約50%)

- 次いで5千円(約30%)

- 付き合いの深さや地域の慣習によって異なる

- 町内会や自治会で香典の金額が決まっている地域もある

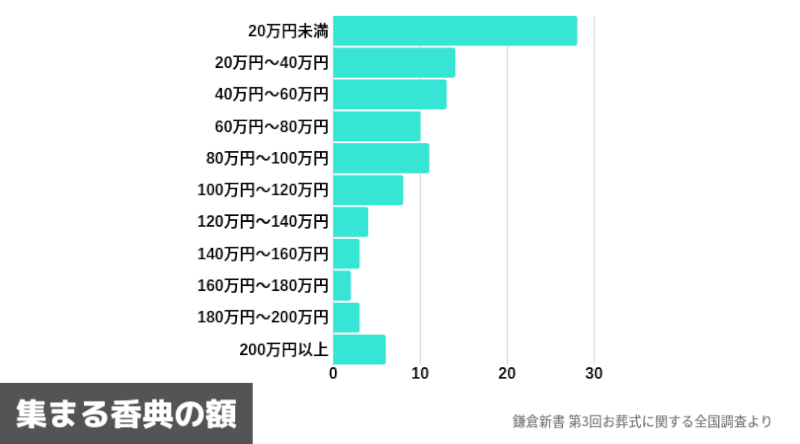

会葬者からの香典の合計金額

喪主として葬儀を執り行う立場の方は、会葬者から集まる香典の総額を把握しておくと葬儀費用の計画に役立ちます。

- 会葬者からの香典合計金額の目安:

- 最も多いのは30万円〜50万円(約25%)

- 次いで50万円〜100万円(約20%)

- 100万円以上集まるケースも約15%存在

実際の総額は、参列者数や参列者との関係性、地域性によって大きく異なります。香典の総額だけで葬儀費用をすべてまかなえるケースは少ないため、別途の予算確保も検討しておくことをおすすめします。

参列者数が多く、故人の交友関係が広い場合は合計金額も高くなる傾向にありますが、最近の少人数・家族葬の増加に伴い、香典総額も減少傾向にあることを念頭に置いておきましょう。

香典返しの相場と選び方

香典返しは単なる形式ではなく、弔問に訪れてくださった方への感謝の気持ちを形にするものです。適切な品物と金額で香典返しを行うことで、故人を偲ぶ気持ちと遺族の感謝の意を伝えることができます。

香典返しの金額設定|半返しの考え方

香典返しの金額設定には、古くから「半返し」という考え方が一般的に用いられています。

香典返しの金額相場:

- 頂いた香典の半分から3分の1程度の金額の品物を選ぶ

- 一般的な香典の相場が3,000円であることから、香典返しには1,000〜1,500円程度の品物が多く選ばれている

- 地域や家庭の事情によって異なる場合があるため、親族や地域の知識がある方に確認するとよい

現代では、葬儀の形式や規模が多様化していることから、必ずしも厳密な「半返し」にこだわる必要はなくなってきています。相手との関係性や地域の習慣を考慮しながら、感謝の気持ちが伝わる金額設定をすることが大切です。

特に高額な香典をいただいた場合は、すべてを半分の金額で返すと返礼品が高額になりすぎてしまうこともあります。そのような場合は、一般的な香典返しの相場を参考にしつつ、別途丁寧なお礼状を添えるなどの配慮をするとよいでしょう。

香典返しにふさわしい品物

香典返しの品物選びは、「消え物」が基本と言われています。これは、故人の死に対する悲しみを引きずらないように、また不幸が残り続けないようにという配慮から来ています。

定番の消え物(海苔・お茶・お菓子)

香典返しの定番品として長く親しまれている消え物には以下のようなものがあります:

海苔・乾物関連:

- 海苔:精進料理に使われる食材として定番

- 椎茸:保存が効き、精進料理にも使われる

飲料関連:

- お茶:故人を偲びながらお茶を飲むという意味合いがある

- コーヒー:現代的な選択として人気

食品関連:

- お菓子:羊羹やクッキーなど日持ちするもの

- 缶詰:長期保存可能な消え物として適している

- 調味料:日常的に使用できる実用的な品物

これらの品物は賞味期限が長いものが多く、受け取った方が無理なく消費できるという実用面でのメリットもあります。

近年人気の品物とその意味

近年では、伝統的な品物に加えて、現代のライフスタイルに合わせた新しい選択肢も増えています:

実用的な生活用品:

- タオル・ハンカチ:悲しみや涙を拭い取るという意味合い

- 石鹸・洗剤:悲しみや不幸を洗い流すという意味

- 入浴剤:心身をリフレッシュする意味で近年人気

食品の新しい選択肢:

- ドリップコーヒー:個包装で使いやすく高級感もある

- ハーブティー:リラックス効果を意識した選択肢

- オリーブオイルなどの調味料:日常使いできる高級品

特に昨今は、環境に配慮した品物(エコバッグなど)や、健康志向の品物(オーガニック食品など)を選ぶ方も増えています。品物を通して故人の人柄や価値観を表現する選択も見られるようになっています。

香典返しに避けるべき品物と理由

香典返しには避けるべき品物もあります。これらは主に仏教の教えや言い伝えに基づいていますが、相手の心情に配慮する意味でも理解しておくとよいでしょう。

避けるべき品物:

- 形として残るもの(食器など):悲しみや不幸も残るという考えから

- 肉や魚(四つ足生臭もの):殺生を連想させるため

- 慶事・祝い事に使われるもの(かつお節、昆布、お酒など):弔事と慶事の区別を明確にするため

- 商品券・現金類:金額が明確になり、相手に気を遣わせてしまうため

また、宗教や地域によって香典返しの習慣が異なる場合があります。例えば、関西地方では「満中陰志」という表書きが使われることが多く、品物の選び方も異なる場合があります。親族や地域の方に相談して、その地域特有の習慣を確認することをおすすめします。

カタログギフトという選択肢

近年、香典返しとしてカタログギフトを選ぶ方が増えています。カタログギフトには以下のようなメリットがあります:

カタログギフトのメリット:

- 受け取る側が自分の好みや必要なものを選べる

- 香典返しにふさわしくない品物を選んでしまう心配がない

- 遠方の方にも送りやすく、選ぶ手間が省ける

- 弔事用にデザインされたカタログが多数用意されている

カタログギフトは特に、様々な年齢層や好みの方に香典返しをする場合に便利です。ただし、高齢の方など、カタログから選んで注文するという手続きに不慣れな方には、従来の品物の方が喜ばれることもあります。

相手の年齢層や好み、地域性などを考慮しながら、最も適した香典返しを選ぶことが大切です。迷った場合は、葬儀社や香典返し専門店のアドバイスを参考にするのも一つの方法です。

香典返しの相場と選び方

香典返しは単なる形式ではなく、弔問に訪れてくださった方への感謝の気持ちを形にするものです。適切な品物と金額で香典返しを行うことで、故人を偲ぶ気持ちと遺族の感謝の意を伝えることができます。

香典返しの金額設定|半返しの考え方

香典返しの金額設定には、古くから「半返し」という考え方が一般的に用いられています。

香典返しの金額相場:

- 頂いた香典の半分から3分の1程度の金額の品物を選ぶ

- 一般的な香典の相場が3,000円であることから、香典返しには1,000〜1,500円程度の品物が多く選ばれている

- 地域や家庭の事情によって異なる場合があるため、親族や地域の知識がある方に確認するとよい

現代では、葬儀の形式や規模が多様化していることから、必ずしも厳密な「半返し」にこだわる必要はなくなってきています。相手との関係性や地域の習慣を考慮しながら、感謝の気持ちが伝わる金額設定をすることが大切です。

特に高額な香典をいただいた場合は、すべてを半分の金額で返すと返礼品が高額になりすぎてしまうこともあります。そのような場合は、一般的な香典返しの相場を参考にしつつ、別途丁寧なお礼状を添えるなどの配慮をするとよいでしょう。

香典返しにふさわしい品物

香典返しの品物選びは、「消え物」が基本と言われています。これは、故人の死に対する悲しみを引きずらないように、また不幸が残り続けないようにという配慮から来ています。

定番の消え物(海苔・お茶・お菓子)

香典返しの定番品として長く親しまれている消え物には以下のようなものがあります:

海苔・乾物関連:

- 海苔:精進料理に使われる食材として定番

- 椎茸:保存が効き、精進料理にも使われる

飲料関連:

- お茶:故人を偲びながらお茶を飲むという意味合いがある

- コーヒー:現代的な選択として人気

食品関連:

- お菓子:羊羹やクッキーなど日持ちするもの

- 缶詰:長期保存可能な消え物として適している

- 調味料:日常的に使用できる実用的な品物

これらの品物は賞味期限が長いものが多く、受け取った方が無理なく消費できるという実用面でのメリットもあります。

近年人気の品物とその意味

近年では、伝統的な品物に加えて、現代のライフスタイルに合わせた新しい選択肢も増えています:

実用的な生活用品:

- タオル・ハンカチ:悲しみや涙を拭い取るという意味合い

- 石鹸・洗剤:悲しみや不幸を洗い流すという意味

- 入浴剤:心身をリフレッシュする意味で近年人気

食品の新しい選択肢:

- ドリップコーヒー:個包装で使いやすく高級感もある

- ハーブティー:リラックス効果を意識した選択肢

- オリーブオイルなどの調味料:日常使いできる高級品

特に昨今は、環境に配慮した品物(エコバッグなど)や、健康志向の品物(オーガニック食品など)を選ぶ方も増えています。品物を通して故人の人柄や価値観を表現する選択も見られるようになっています。

香典返しに避けるべき品物と理由

香典返しには避けるべき品物もあります。これらは主に仏教の教えや言い伝えに基づいていますが、相手の心情に配慮する意味でも理解しておくとよいでしょう。

避けるべき品物:

- 形として残るもの(食器など):悲しみや不幸も残るという考えから

- 肉や魚(四つ足生臭もの):殺生を連想させるため

- 慶事・祝い事に使われるもの(かつお節、昆布、お酒など):弔事と慶事の区別を明確にするため

- 商品券・現金類:金額が明確になり、相手に気を遣わせてしまうため

また、宗教や地域によって香典返しの習慣が異なる場合があります。例えば、関西地方では「満中陰志」という表書きが使われることが多く、品物の選び方も異なる場合があります。親族や地域の方に相談して、その地域特有の習慣を確認することをおすすめします。

カタログギフトという選択肢

近年、香典返しとしてカタログギフトを選ぶ方が増えています。カタログギフトには以下のようなメリットがあります:

カタログギフトのメリット:

- 受け取る側が自分の好みや必要なものを選べる

- 香典返しにふさわしくない品物を選んでしまう心配がない

- 遠方の方にも送りやすく、選ぶ手間が省ける

- 弔事用にデザインされたカタログが多数用意されている

カタログギフトは特に、様々な年齢層や好みの方に香典返しをする場合に便利です。ただし、高齢の方など、カタログから選んで注文するという手続きに不慣れな方には、従来の品物の方が喜ばれることもあります。

相手の年齢層や好み、地域性などを考慮しながら、最も適した香典返しを選ぶことが大切です。迷った場合は、葬儀社や香典返し専門店のアドバイスを参考にするのも一つの方法です。

香典返しを渡す時期とタイミング

香典をくださった方へお返しをするタイミングは主に2種類あり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。このセクションではいつ、どのように香典返しを渡すべきかの判断基準と実践方法を解説します。

香典返しの主なタイミング:

- 葬儀当日に渡す「即日返し」

- 四十九日法要後に送る「忌明け返し」

地域性や宗教的な風習により適切な方法が異なるため、葬儀に慣れている親族や菩提寺の檀家など、その土地の葬儀に詳しい人に事前に確認しておくことをおすすめします。

即日返し|メリットとデメリット

即日返しは現代の葬儀で増えつつある方法です。香典をいただいた時点で、受付で会葬返礼品とは別に香典返しの品物を受け取ってもらいます。

即日返しのメリット:

- 香典と引き換えで渡すため渡し忘れる可能性が少ない

- 後日改めてお礼をする手間が省ける

- 送料がかからず経済的

- 香典帳の整理や発送手配の手間が省ける

- 当日負担した香典返しの金額は全額葬儀費用として計上でき、相続税の控除対象となる

即日返しのデメリット:

- その場で金額を確認できないため、金額に応じた品物選びができない

- あらかじめ同じものを用意して全員に同一の品物を渡すことになる

- 地域によっては「即日返しはマナー違反」と捉える場所もある

相場よりも多く香典をいただいた場合は、後日足りない金額に相当する品物を別途送ることで対応できます。また、地域によっては会葬返礼品と香典返しを区別せず、当日渡したもので済ませるところもあります。

近年は関東地方を中心に全国的に即日返しが浸透しつつありますが、地域の慣習を尊重することが重要です。

忌明け返し|四十九日法要後の進め方

忌明け返しは香典返しの伝統的な方法で、全国的には四十九日法要後に香典返しを渡すのが一般的です。忌明けまでの法要が済んだことの報告を兼ねて、いただいた香典のお返しをします。

忌明け返しの進め方:

- 四十九日法要の日程が決まったら、香典返しの品物選びを始める

- 香典帳を確認し、一人ひとりの金額に応じた品物を選ぶ

- 礼状や熨斗を準備し、発送の手配をする

- 法要後、速やかに発送する

忌明け返しの特徴:

- 個々の香典金額に応じた品物を選べる

- 故人を弔う忌中期間を経た後のお礼としての意味合いが強い

- 地域性などの理由から根強く残る伝統的な方法

即日返しと比較すると手間がかかりますが、一人ひとりに合わせた対応ができるメリットがあります。送り先が多い場合は負担が大きく、送料も別途かかるため費用面での考慮も必要です。また、忌明け後に支払った費用は相続税の控除対象とならないため、経済的な視点では即日返しが有利とされています。

送るタイミングの目安|忌明け後いつまで?

忌明け返しを選んだ場合、四十九日法要後(神道の場合は五十日後)にお返しをしますが、具体的にはいつまでに送れば良いのでしょうか。

忌明けから一か月以内には届くように手配するのが一般的です。受け取る側も忌明け後しばらくは香典返しが届くことを予想していますが、あまりに遅くなると「忘れられているのでは」と心配させてしまうことがあります。

特別な事情で遅れる場合以外は、できるだけ法要後すぐに手配することをおすすめします。多くの人に送る必要がある場合は、香典返しの品物を扱う専門店やカタログギフト会社のサービスを利用すると、礼状作成から発送まで一括して依頼できるため負担が軽減されます。

地域や宗教による違い|確認すべきポイント

香典返しの方法は地域や宗教によって大きく異なることがあります。事前に確認しておくべき主なポイントを紹介します。

地域による違い:

- 関東地方:即日返しが多く普及

- 関西地方:忌明け返しの伝統が強い地域が多い

- 地方:会葬返礼品のみで香典返しをしない地域もある

宗教による違い:

- 仏教:四十九日を忌明けとし、その後に香典返しをすることが多い

- 神道:五十日を忌明けとする

- キリスト教:特定の日数はなく、葬儀後1〜3ヶ月以内に行うことが多い

香典返しを送る際に**六曜(仏滅や友引)**を気にする必要はあるのでしょうか。本来、六曜は仏教の葬儀とは直接関係がないものですので、香典返しに関しても特に気にする必要はありません。ただし、受け取る側の信仰や慣習によって印象が変わることもあるため、特に気にされる地域では考慮しても良いでしょう。

確認すべきポイント:

- 地域の一般的な香典返しの方法(即日か忌明け後か)

- 品物の種類や金額の相場

- のし紙の表書きの地域的な慣習(「志」か「満中陰志」かなど)

不明点があれば、地元の方や葬儀社、菩提寺に相談するのが確実です。香典返しは地域の慣習を尊重することで、受け取る側にも失礼のない形で行うことができます。

香典返しの礼状と熨斗

香典返しには適切な礼状と**熨斗(のし)**を添えることが大切です。これらは感謝の気持ちを伝える重要な要素であり、マナーを押さえることで故人を偲ぶ気持ちと遺族の感謝の意を正しく表現できます。

心のこもった礼状の書き方

礼状は香典返しに添える大切なメッセージです。形式的な内容になりがちですが、心をこめて書くことで相手に真心が伝わります。

礼状に含めるべき要素:

- 頭語(「拝啓」など)

- 香典へのお礼

- 忌明け法要の報告(忌明け返しの場合)

- 香典返しの品物についての言及

- 故人への生前の厚意に対する感謝

- 略儀ながらの挨拶

- 結語(「敬具」など)

- 日付

- 差出人(喪主・遺族)

礼状作成の基本ポイント:

- 句読点は使用しないのが伝統的な形式です

- **「逝去」は身内には使わず、「死去」**と表現します

- スペースや改行を使って読みやすくします

- 手書きが理想的ですが、印刷の場合は温かみのある書体を選びましょう

礼状の例文:

拝啓

先般 亡〇〇の葬儀に際しましては ご多忙中にもかかわらずご会葬を賜りまたご丁重なるご厚志を賜り まことにありがとうございました

お陰様をもちまして 〇月〇日に四十九日忌の法要を無事に相営むことができましたのでご報告いたします

つきましては 心ばかりではありますが品物をお届けいたしましたので お納めいただければ幸いです

故人が生前賜りましたご厚情に感謝申し上げますとともに 残された遺族につきまして今後も変わらぬご指導ご厚誼を賜りますようお願い申し上げます

先ずは略儀ながら書中を持って謹んでご挨拶申し上げます

敬具

令和〇〇年〇月〇日

東京都〇〇区〇〇

喪主 〇〇 〇〇 他親族一同

近年では、故人の人柄を偲ぶ一文を加えるなど、形式にとらわれすぎない礼状も増えています。相手との関係性に合わせて検討するとよいでしょう。

香典返しの熨斗(のし)選び

熨斗(のし)は日本の贈答文化の象徴であり、香典返しには適切な熨斗を選ぶことが重要です。葬儀関連の熨斗は慶事用と区別するために、いくつかの特徴があります。

熨斗選びの基本:

- 弔事用の熨斗を選びます

- 地域や宗教によって異なる場合があるため、事前に確認しましょう

- 慶事用と間違えると大きなマナー違反になるので注意が必要です

水引の種類と選び方

水引は熨斗紙に付けられる装飾的な紐で、色や結び方に意味があります。

香典返しの水引の特徴:

- 色: 基本は白黒の組み合わせです。関西から西日本では黄白が使われる地域もあります

- 結び方: 「結び切り」を選びます(不幸が繰り返されないという意味)

- 蓮の有無: 仏教の場合は蓮の絵が描かれたものを選びます

水引の選び方で迷ったら、葬儀社や熨斗専門店に相談するのがおすすめです。最近では地域の風習に合わせた適切な熨斗を提案してくれるサービスも増えています。

表書きの書き方|宗教・地域別

表書きとは熨斗の上部に書く文字のことで、宗教や地域によって異なります。

宗教別の表書き:

- 仏教: 「志」または「御仏前」と書きます

- 神道: 「偲草」(しのびぐさ)と書きます

- キリスト教: 「御霊前」と書きます

地域による違い:

- 西日本(特に関西): 「満中陰志」と書くことが多いです

- これは中陰(忌中)が満たされる(忌明けになる)という意味です

- 忌明け法要を「満中陰法要」と呼ぶこともあります

- 東日本: 「志」と書くことが一般的です

差出人の書き方:

- 水引の下に遺族の名前を入れます

- 書き方は複数あり:

- 喪主の苗字のみ

- 喪主のフルネーム

- 「〇〇家」という表記

- 「〇〇家一同」という表記

差出人の書き方に特別な地域性はなく、家族の意向で決めることができます。

香典返しの包装マナー

香典返しの包装も弔事にふさわしいものを選ぶことが大切です。

包装の基本マナー:

- 色: 白や無地、シンプルなものが基本です

- 柄: 地味で落ち着いたデザインを選びます

- リボン: 派手な装飾は避け、シンプルなものにします

包装の種類による注意点:

- 紙包装: 最も一般的で、熨斗を直接付けることができます

- 風呂敷包装: 伝統的な包み方で、上品な印象を与えます

- 箱入り: カタログギフトなどで多く、専用の包装紙で包みます

デパートや専門店の包装サービスを利用すれば、適切な包装を施してくれるので安心です。最近は宅配サービスと連携した香典返しの手配サービスも充実しています。

香典返しの礼状と熨斗は、故人を偲び、弔問に訪れた方々への感謝を形にする大切な要素です。地域や宗教による違いを尊重しながら、心を込めて準備しましょう。

香典返しで気をつけたいマナーと特別なケース

葬儀後の香典返しには一般的なルールがありますが、状況によって対応が異なる特別なケースもあります。相手の気持ちを考慮した適切な対応で、心のこもったお礼を伝えましょう。

香典返しを辞退された場合の対応

香典返しを辞退されるケースは近年増えています。その理由としては:

- 遺族の費用負担への配慮から辞退される方

- 会社の規則や方針で受け取れない方

- 弔電と一緒に書留で香典を送ってこられた方

このような場合、後日改めて香典返しを送ると、かえって相手に余計な気遣いをさせてしまう可能性があります。香典返しを辞退された方への対応は:

- 丁寧なお礼状を送る

- お礼の電話をする

- 辞退の申し出をありがたく受け入れる

ただし、香典の金額が相場よりも著しく高額であった場合は、個別に対応を検討しましょう。

高額な香典をいただいた場合の対応

一般的な相場よりも多額の香典をいただいた場合は、通常の香典返しに加えて特別な対応が必要です:

- 香典返しを渡した後で、相場より多く頂いていたことが判明した場合は、忌明け御礼として改めて品物を送る

- 特別なお礼状を添えて、感謝の気持ちを伝える

- カタログギフトサービスを利用すれば、礼状や熨斗も含めて配送手配ができるため便利

相手の厚意に見合った対応をすることが、マナーとしても大切です。

特にお世話になった方へのお礼

葬儀の準備や進行に特別に尽力してくださった方々には、香典返しとは別に個別のお礼が必要です:

お礼をすべき対象と時期:

- 近隣住民や世話役など近しい方へは、葬儀後2日以内に挨拶する

- どうしても早期の挨拶が難しい場合でも、一週間以内には行う

- 故人の勤め先へは、まず数日中にお礼の電話を入れ、後日改めて挨拶に伺う意向を伝える

特に会社関係者へのお礼は、業務の妨げにならないよう配慮し、相手の都合に合わせて訪問するのがマナーです。事前に電話で都合を確認するとスムーズです。

お礼の訪問時の服装と振る舞い

お礼の訪問時の服装は、葬儀ほどの厳格さはないものの、落ち着いた印象のものを選ぶべきです:

- 男性はダークカラーのスーツが基本

- 女性は黒または濃い色の控えめなワンピースやスーツが適切

- アクセサリーは最小限にとどめる

訪問の際の心得:

- 事前に電話で訪問の可否と時間を確認する

- 短時間で要件を済ませる心構えを持つ

- 差し入れなどを持参する場合は、控えめなものを選ぶ

相手の時間を尊重し、心からの感謝を伝えることが大切です。

デジタル時代のお礼|メールは適切か

デジタル化が進んだ現代では、メールでのお礼も状況によっては受け入れられるようになってきました:

メールでのお礼が比較的許容される相手:

- 親しい友人や会社の同僚など近しい関係の人

- 若い世代の参列者

- 遠方に住んでいる方で、対面での挨拶が難しい場合

一方で、以下の方々へは従来通りの方法でお礼をするべきです:

- 年配の方

- 特にお世話になった方

- 公式な立場で参列された方

メールでお礼をする場合の注意点:

- フォーマルな文面を心がける

- 件名は「御礼」など明確なものにする

- 絵文字や略語は避ける

- メールの後に、可能であれば改めて直接挨拶やお礼状を送るとより丁寧

メールは便利ですが、状況や相手に応じて適切な方法を選びましょう。

香典以外のお返しと対応

葬儀では香典だけでなく、弔電や供花・供物などさまざまな形でのお悔やみをいただくことがあります。これらに対するお礼も適切に行うことが大切です。

弔電へのお礼|文例とタイミング

弔電は遠方に住んでいる方や、急な不幸で参列できない方からいただくことが多いものです。弔電へのお礼は早めに対応することがマナーです。

弔電へのお礼方法とタイミング:

- お礼状を送る(正式で丁寧な方法)

- お礼の電話をする(親しい間柄の場合に適した方法)

- できるだけ葬儀後1週間以内に連絡するのが望ましい

弔電と一緒に香典をいただいた場合は、忌明けにお礼状とは別に香典返しの品物を送る必要があります。しかし、忌明けまで待つとお礼が遅れてしまうため、まずは電話やお礼状で先にお礼の言葉を伝えておきましょう。

弔電へのお礼状の文例

拝啓

このたびは亡(故人の名前)の葬儀に際しまして、御鄭重なる弔電を賜り誠にありがとうございました。

お蔭様をもちまして、滞りなく葬儀を終えることができましたので、ここにご挨拶申し上げます。

生前親しくしていただいた○○様のお心遣いとお言葉に、故人も安らかに旅立っていったことと存じます。

故人亡き後も、遺された遺族一同これまでと変わらぬご厚誼を賜りますようひとえにお願い申し上げます。

敬具

令和○年○月○日

喪主 ○○ ○○

供花・供物へのお礼|文例と注意点

供花や供物は葬儀の場を厳かに飾り、故人を送る大切な役割を果たします。これらをいただいた方へのお礼も、弔電と同様にお礼状か電話で伝えるのが一般的です。

供花・供物へのお礼での注意点:

- 文面で頂いたものを間違えないよう注意する(供物を「弔電」と書くなどの間違いは失礼になります)

- 頂いたものの具体的な内容に触れる(「美しい供花」「心のこもった供物」など)

- 霊前に飾らせていただいたことを伝える

供花・供物へのお礼状の文例

拝啓

このたびは故(故人の名前)儀に際しまして、御鄭重なる御厚志を賜り誠にありがとうございました。

謹んでお受けし、霊前へと飾らせていただきました。

故人の最期を美しく飾ってくださいましたお心遣いまことに感謝申し上げます。

また、故人が生前賜りました度重なるご厚情に重ねてお礼致します。

略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。

敬具

令和○年○月○日

喪主 ○○ ○○

デジタル時代の対応|メールやSNSでのお礼

現代ではメールやSNSでお悔やみの言葉をいただくケースも増えています。これらに対するお礼についても適切に対応しましょう。

電子的なお悔やみへの対応ポイント:

- 正式な関係(仕事関係など):できるだけお礼状や電話で対応

- 親しい間柄:メールやSNSでのお礼も許容される

- 文面は略式でも内容は丁寧に:電子媒体でも敬語や感謝の言葉を忘れない

メールの場合でも、件名は「お悔やみのお礼」など明確にし、本文は書状と同様の敬語と形式で書くことが望ましいです。

香典返しの準備と手配|負担を減らすコツ

葬儀後の香典返しは、数十人から時には100人以上の方々に対応する必要があり、遺族にとって大きな負担となることがあります。ここでは、その負担を軽減するための実用的なアドバイスをご紹介します。

香典返しサービスの活用方法

香典返しの準備や配送は、専門サービスを活用することで大幅に負担を減らすことができます。2025年現在、オンラインサービスの選択肢は豊富になっており、様々な便利な機能が提供されています。

香典返しサービスの主なメリット:

- 商品選びから発送代行までワンストップで対応

- 挨拶状作成やのし紙の用意も一括対応

- 大量注文や複数送付先への一括手配が可能

カタログギフトは香典返しの定番となっており、受け取る側が好みの品を選べる利点があります。最近ではカードタイプのカタログギフトも普及しており、持ち運びが容易になっています。

2025年の最新トレンドとして、eギフトの利用が拡大しています。住所を知らない相手にもメールやSNSで贈れるサービスや、受け取り手が複数の候補から好みのギフトを選べるサービスも登場しています。特にAmazonギフト券やカフェチケットなどのeギフトは、若い世代を中心に人気を集めています。

利用する際のポイントは、送料無料サービスや無料の挨拶状作成などの付帯サービスも比較検討することです。多くのサービスでは、宗教・宗派に合わせたテンプレートも用意されています。

香典返しの配送と管理のポイント

香典返しを多数の方に送る場合、配送管理がとても重要です。効率的に進めるためのポイントをご紹介します。

配送準備のコツ:

- 香典帳をもとに送付先リストを作成し、漏れがないよう確認する

- エクセルシートなどで一括データ作成し、オンラインサービスに取り込む

- 宛名や住所の間違いがないようダブルチェックする

配送時のマナーとして、挨拶状を添えるのが基本です。可能であれば品物より先に挨拶状を送ることで、より丁寧な印象を与えることができます。また、配送伝票を直接掛け紙に貼らないよう、適切な梱包にも配慮が必要です。

近年のサービスでは、受け取り手が配送日時を指定できるオプションもあり、不在による再配達の手間を減らすことができます。また、当日出荷やお急ぎ便に対応しているサービスもあるため、忌明け法要後にすぐ発送したい場合に便利です。

香典返しの管理表を作成しておくと、誰にどの品物を送ったかの記録が残り、後々のトラブル防止になります。特に高額な香典をいただいた方への追加のお礼や、特別にお世話になった方への対応などを記録しておくと安心です。

相続手続きとの関連

香典返しと相続手続きには意外な関連があります。特に税務上の取り扱いについては正しく理解しておくことが大切です。

まず、香典自体は、社会通念上相当と認められる金額であれば、相続税、贈与税、所得税の課税対象にはなりません。これは香典が遺族に対する見舞いという性質を持つためです。

一方で、香典返しの費用は原則として相続税の控除対象にはなりません。これは香典自体が相続財産ではないため、その返礼費用も相続税の計算上、控除できないという考え方によるものです。

ただし、重要な例外として、香典返しとは別に通夜や葬儀の当日に渡す会葬御礼(会葬返礼品)については、これが葬式費用とみなされ、相続税の課税対象から控除できます。このため、即日返しを行う場合は、後日の香典返しではなく当日の会葬御礼として渡すほうが税務上有利なケースがあります。

注意すべきポイントとして、香典返しを行わず会葬御礼のみを渡す場合は、その会葬御礼が香典返しとみなされてしまい、控除対象外となる可能性があります。

また、近年の傾向として香典返しの寄付という選択肢もありますが、相続税の控除は認められません。ただし、寄付先が特定の税制優遇団体であれば、寄付した遺族の所得税において寄付金控除の対象となる可能性があります。

相続手続きを進める際には、これらの点を踏まえて、葬儀社や税理士に相談することをおすすめします。特に葬儀費用が高額になる場合は、控除可能な費用を正確に把握することで、相続税の負担軽減につながります。

【まとめ】香典返しを適切に行うためのポイント

香典返しは日本の葬儀文化における大切な習慣です。この記事でご紹介した内容をもとに、香典返しを適切に行うための重要なポイントをまとめます。

金額の相場は頂いた香典の半額から3分の1程度が基本です。一般的な香典が3,000円前後であることを考えると、1,000〜1,500円程度の品物が多く選ばれています。ただし地域や関係性によって相場は異なりますので、周囲に確認することも大切です。

香典返しに選ぶ品物は**「消え物」が好ましいとされています。これは不幸が長引かないようにという配慮からです。海苔、お茶、お菓子、タオルなどが定番ですが、肉や魚などの「四つ足生臭もの」や形として残るものは避けるのが一般的です。近年ではカタログギフトやeギフト**も人気を集めています。

香典返しを渡す時期には即日返しと忌明け返しの2種類があります。関東地方では即日返しが増えていますが、全国的には忌明け(四十九日)後に送る習慣が一般的です。地域性が強く出る部分ですので、地元の風習を確認することをおすすめします。

礼状や熨斗(のし)も香典返しには欠かせません。礼状には香典へのお礼、忌明け法要が済んだことの報告、生前の故人への厚志に対するお礼などを含めるとよいでしょう。熨斗は宗教によって表書きが異なり、仏教なら「志」、神道なら「偲草」(しのびぐさ)と書くのが一般的です。

特別なケースへの対応も知っておくと安心です:

香典返しへの対応パターン:

- 香典返しを辞退された場合はお礼状や電話でのお礼で対応

- 高額な香典をいただいた場合は個別に追加のお礼を検討

- 特にお世話になった方には通常の香典返しとは別にお礼の挨拶を

香典返しの準備や配送は大きな負担になりがちですが、オンラインサービスを活用することで効率化できます。挨拶状作成から発送代行まで一括対応してくれるサービスも充実していますので、積極的に活用しましょう。また、即日返しは相続税の控除対象になるという税務上のメリットもあります。

最後に、香典返しは単なる形式ではなく、故人を偲び、弔問に来てくださった方々への感謝を表す大切な機会です。地域や宗教による違いを尊重しながらも、自分たちの気持ちが伝わる香典返しを心がけることが何よりも大切です。