葬儀で使用する弔事用の袱紗は、色は紫か黒の無地が基本のマナーです。葬儀など弔事での袱紗の正しい向きは「右前(右開き)」で、左→下→上→右の順に折ります。香典は袱紗に包んで持参し、受付では表書きが読める向きで丁寧に渡すのが礼儀です。

袱紗の種類には次のようなものがあります:

- 正方形の風呂敷タイプ(伝統的な形式)

- 爪付き袱紗(留めやすい)

- 台付き袱紗(香典を乗せやすい)

- 金封袱紗(最も簡単に使える)

初めて葬儀に参列する方でも扱いやすい簡易型の金封袱紗がおすすめです。購入場所は、Amazon・楽天などのネットショップ、専門の仏具店、急ぎの場合は100円ショップでも入手可能です。万が一、用意できない場合はシンプルなデザインのハンカチで代用することもできますが、派手な柄は避けましょう。

葬儀の袱紗マナー基本ガイド

葬儀に参列する際、**香典(不祝儀袋)を丁重に扱うために必要なのが袱紗(ふくさ)**です。袱紗は単なる包みの布ではなく、弔事において香典を丁重に扱う姿勢を示す大切な小物です。初めて使う方でも安心して葬儀に臨めるよう、基本的な使い方からマナーまで解説します。

葬儀での袱紗の正しい向きと渡し方

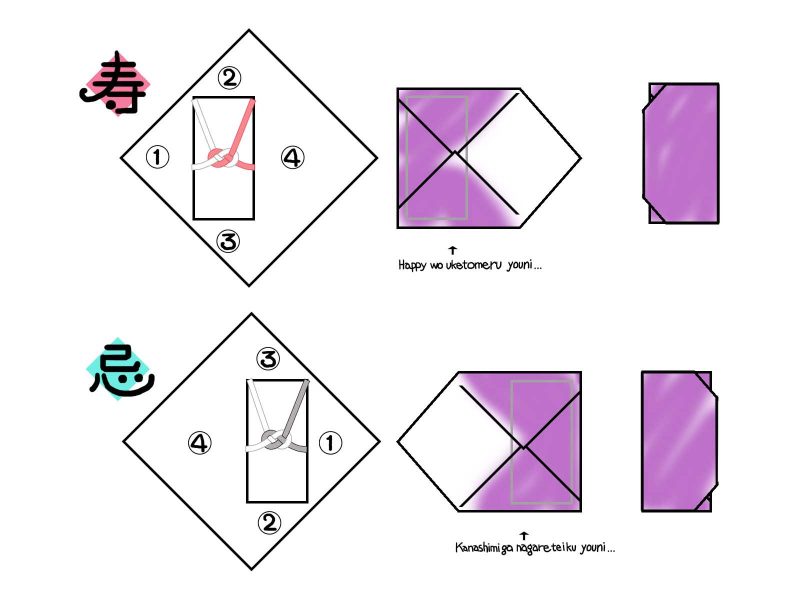

葬儀などの**弔事では「右前(右開き)」**が正しい袱紗の向きです。これは慶事の「左前(左開き)」とは逆になるため、間違えないように注意が必要です。

袱紗で香典を包む正しい順序:

- 左側から折る

- 下側を折る

- 上側を折る

- 最後に右側を折る(弔事は右前で仕上げる)

受付での香典の渡し方も重要なマナーです。袱紗から香典を取り出し、袱紗の上に香典を乗せた状態で渡します。このとき、相手から見て表書きが読める向きになるよう注意してください。相手に対する敬意を表す作法ですので、丁寧な動作を心がけましょう。

香典を直接手渡すのではなく、必ず袱紗の上に乗せて渡すことで、金銭を直接扱わないという配慮を示しています。この所作が弔事における礼儀作法の基本です。

金封袱紗とは?初めてでも安心の簡易タイプ

金封袱紗(きんぷうふくさ)は、従来の正方形の布タイプと異なり、香典を簡単に挟んで使える簡易タイプの袱紗です。正式名称は「挟み袱紗」とも呼ばれています。

金封袱紗の特徴:

- 香典を挟むだけで使えるため、包み方を覚える必要がない

- 初めて葬儀に参列する方でも扱いやすい

- 弔事用として販売されているため、色やデザインを迷わず選べる

葬儀に参列する一般の方のほとんどは、この金封袱紗を使用しています。特別なこだわりがなければ、紫色または黒色の金封袱紗を選べば問題ありません。初めて葬儀に参列する方や、袱紗の包み方に自信がない方には特におすすめです。

使い方は非常に簡単で、香典を挟んで持ち運び、受付では取り出して袱紗の上に乗せるだけです。複雑な折り方を覚える必要がないため、初心者でも安心して使えます。

緊急時のハンカチ代用と注意点

急な弔事で袱紗を用意できない場合、無地の黒や紫、紺色のハンカチで代用することが可能です。ただし、以下の点に注意してください。

ハンカチで代用する際の注意点:

- 派手な色や柄のあるハンカチは避ける

- カジュアルなデザインではなく、シンプルで落ち着いたものを選ぶ

- 清潔で折り目がきちんとしたものを使用する

ハンカチを袱紗代わりに使う場合でも、包み方の基本は同じです。弔事では「右前(右開き)」で包みます。左→下→上→右の順に折り、最後に右側を表にして包みます。

ただし、袱紗の本来の役割は香典を丁重に扱うことで故人や遺族への敬意を示すことであるため、できれば事前に専用の袱紗を用意しておくことをおすすめします。ネットショップや仏具店だけでなく、100円ショップでも弔事用の金封袱紗が販売されていますので、いざという時のために一つ持っておくと安心です。

袱紗は元々は貴重品などが収蔵された箱上に掛けられていた風呂敷である。その風呂敷が贈答品を運ぶ時の汚れや日焼け防止として用いられるようになり1枚の布地から裏地付きの絹製で四方に亀房と呼ばれる房付きのものに変わり、慶弔行事の金品を贈る時の儀礼や心遣いとして広蓋(黒塗りの盆)と併せて用いられるようになった。

袱紗の種類と選び方

葬儀で使用する袱紗を選ぶ際には、色・デザイン・形状の3つのポイントを押さえておくことが大切です。それぞれの選び方を詳しく解説します。

弔事用の袱紗の色選び – 紫・黒を選ぶ理由

葬儀などの弔事では寒色系の袱紗を使用するのがマナーです。特に紫色と黒色が一般的です。

紫色の袱紗は、慶弔どちらのシーンでも利用可能な「万能色」として知られています。一つだけ袱紗を持つのであれば、紫色を選んでおくのが最も無難な選択といえるでしょう。後々、結婚式などの慶事でも使用できるためです。

黒色の袱紗も弔事では問題なく使用できますが、こちらは弔事専用となります。葬儀や法事にのみ参列する機会が多い方には適していますが、慶事では使用できない点に注意が必要です。

色選びの基本ルール:

- 慶事(結婚式・祝い事)→ 暖色系・赤系

- 弔事(葬儀・法事)→ 寒色系・青系・紫・黒

- 紫色は慶弔両用として便利

袱紗のデザイン – 無地が基本

袱紗のデザインは、無地のものが基本であり、最も無難な選択です。特に初めて袱紗を購入する方は、無地の袱紗を選べば間違いありません。

柄や刺繍が入った袱紗を選ぶ場合には、その柄の内容が弔事向けになっているかを確認することが重要です。一般的に市販されている袱紗は、色に合わせた用途の柄が施されていますので、紫色・黒色の袱紗であれば、自然と弔事に適したデザインになっています。

特に華やかな花柄や鮮やかな色使いの刺繍は慶事用であることが多いため、葬儀では避けるべきです。弔事用の袱紗としては、控えめな色合いの無地、あるいはシンプルな幾何学模様のものが適しています。

形状による違いと選び方のポイント

袱紗には形状によって4つの主要なタイプがあり、それぞれ使い勝手が異なります。

袱紗の形状タイプ:

- 正式な袱紗:正方形の布(風呂敷タイプ)で、伝統的かつ格式高い場面で使用

- 爪付き袱紗:包みをとめる爪がついており、不祝儀袋をしっかり固定できる

- 台付き袱紗:香典・不祝儀袋を乗せやすいよう台がついており、受け渡しが安定する

- 金封袱紗(挟み袱紗):最も簡易的で、不祝儀袋を挟むだけで使用できる

これらの形状の中で、特に金封袱紗(挟み袱紗)が最も使いやすく実用的です。初めて葬儀に参列する方や、袱紗の包み方に自信がない方には、この金封袱紗がおすすめです。挟むだけで使用できるため、複雑な包み方を覚える必要がありません。

また、台付き袱紗は受付での受け渡しがスムーズになるというメリットがあります。不祝儀袋を安定して乗せられるため、丁寧に渡したい場合に適しています。

爪付き袱紗は不祝儀袋がずれにくく、移動中も安心して持ち運べるという利点があります。

正式な場面や格式高い葬儀に参列する場合は**正式な袱紗(風呂敷タイプ)**が適していますが、包み方のマナーを知っておく必要があります。

袱紗の正しい使い方

葬儀における袱紗の使い方は、日本の伝統的なマナーの一部です。正しく使うことで、故人と遺族への敬意を表すことができます。

香典・不祝儀袋の包み方と向き

袱紗で香典を包む際、最も重要なのは向きです。葬儀などの**弔事では右前(右開き)**が正しい作法です。これは慶事の左前(左開き)とは逆になるため、よく混同されるポイントです。

弔事での正しい包み方の手順:

- 袱紗を広げて香典を中央に置く

- 左→下→上→最後に右の順で折りたたむ

- 右側が最後に来るようにする(右前・右開き)

間違えやすい慶事と弔事の包み方の違い:

- 慶事(結婚式など):**左前(左開き)**で包む(右→下→上→左)

- 弔事(葬儀など):**右前(右開き)**で包む(左→下→上→右)

「弔事は右」と覚えておくと間違いません。ただし、金封袱紗(挟み袱紗)を使用する場合は、この包み方を気にする必要はありません。

袱紗での香典の渡し方とマナー

葬儀の受付で香典を渡す際は、袱紗から香典を取り出し、袱紗の上に置いて渡すのが正式なマナーです。

香典を渡す際の基本手順:

- 受付に着いたら、袱紗から香典を取り出す

- 香典を袱紗の上に置く

- 表書きが相手から見て読める向きにする

- 両手で丁寧に差し出す

特に注意すべきは表書きの向きです。受付の方から見て表書きが正しく読める向きにすることで、確認作業がスムーズになります。これは故人や遺族への配慮としても大切なマナーです。

台付き袱紗を使用している場合は、台の上に香典を乗せることで、より丁寧に渡すことができます。

簡易袱紗(金封袱紗)の使い方

金封袱紗は最も一般的で使いやすい袱紗のタイプです。特別な包み方を覚える必要がなく、初めての方でも安心して使用できます。

金封袱紗の使い方:

- 金封袱紗を開く

- 指定された場所に香典を挟む(通常は中央のポケット部分)

- 金封袱紗を閉じる

- 受付では開いて香典を取り出し、袱紗の上に置いて渡す

金封袱紗は使い勝手の良さから現代では最も人気があります。特に葬儀に不慣れな方や、急な参列で準備が十分でない場合にもおすすめです。

他の袱紗タイプと比較した金封袱紗のメリット:

- 包み方を覚える必要がない

- 香典の出し入れがスムーズ

- コンパクトで持ち運びやすい

葬儀の場では袱紗を使って香典を丁重に扱うことで、故人への敬意と遺族への配慮を示すことができます。状況に応じて適切な使い方を心がけましょう。

袱紗の購入ガイド

袱紗を購入する際、「どこで買えるのか」「どれを選べばいいのか」と迷う方も多いでしょう。実際に検索データを見ると、袱紗の購入場所に関する検索が多く見られます。ここでは購入先ごとのメリットと選び方のポイントを解説します。

オンラインショップでの選び方と人気商品

Amazon・楽天・Yahoo!ショッピングなどの大手ネットショップでは、幅広い価格帯と種類の袱紗が手に入ります。

オンラインでの袱紗購入は以下の理由でおすすめです:

- 購入のメリット:

- 自宅にいながら24時間いつでも購入可能

- ユーザーレビューで品質を確認できる

- 価格比較が簡単でお得に購入できる

オンラインで袱紗を選ぶ際は、「弔事用」または「慶弔両用」の表記を確認してください。また、**金封袱紗(挟み袱紗)**が最も使いやすく、初めて袱紗を購入する方におすすめです。

人気の袱紗商品としては、紫色の無地やシンプルなデザインの金封袱紗が多く選ばれています。2025年現在、1,500円〜3,000円程度の価格帯が品質と価格のバランスが取れたものが多いです。

専門店(仏具店)での購入メリット

オンラインでの購入も便利ですが、仏具店などの専門店で購入するメリットもあります:

- 専門店ならではの強み:

- 実物を確認できるため、質感や色合いが分かる

- 専門スタッフに相談しながら選べる

- 宗派や地域の習慣に合った適切な袱紗をアドバイスしてもらえる

特に、伝統的な作法や格式にこだわりたい方や、高級な刺繍入りの袱紗を探している方は、仏具店での購入がおすすめです。地域によっては百貨店の仏具売り場でも品揃えが豊富なところがあります。

仏具店では、5,000円以上の本格的な袱紗も扱っていることが多く、長く使える品質の高いものを選べます。

予算別おすすめ袱紗と選び方

予算に応じたおすすめの袱紗と選び方をご紹介します:

緊急時・低予算(1,000円以下): 100円ショップや300円ショップでも弔事用の金封袱紗は販売されています。急な葬儀参列で時間がない場合や、使用頻度が少ない方には十分実用的です。ただし、生地が薄いものや縫製が粗いものもあるため、表面を確認してから購入するとよいでしょう。

一般的な予算(1,000円〜3,000円): この価格帯では、ちりめん素材の金封袱紗や、シンプルな台付き袱紗が一般的です。慶弔両用の紫色を選べば、結婚式などのお祝い事にも使えて実用的です。この価格帯が最もコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

高予算(3,000円以上): **絹100%**の高級素材や、京都の老舗で作られた伝統工芸品としての袱紗などが該当します。家系の仏具として代々使いたい方や、茶道や着物文化に親しんでいる方にはこだわりの一品として価値があります。

袱紗選びでもっとも重要なのは、**正しい色(弔事は紫または黒)と形状(金封袱紗が使いやすい)**を選ぶことです。特別なこだわりがなければ、金封袱紗で紫色の無地のものを選んでおけば間違いありません。

袱紗の歴史と役割

袱紗の由来と冠婚葬祭での意味

袱紗(ふくさ)は日本の伝統的な文化に深く根ざしたアイテムで、その歴史は古く、もともとは貴重品や宝物を収めた箱の上に掛けられていた風呂敷が起源です。時代とともに、この風呂敷が贈答品を運ぶ際の汚れや日焼け防止として使用されるようになりました。

当初は一枚の布地でしたが、次第に裏地付きの絹製で四方に亀房(きぼう)と呼ばれる房がついたものへと発展。慶弔行事で金品を贈る際の儀礼や心遣いを表す道具として、黒塗りの盆(広蓋/ひろぶた)と一緒に使われるようになりました。

現代では、江戸時代の時代劇でよく見られるような「越後屋がお代官様に小判(賄賂)を渡す」シーンに登場する風呂敷のような大きなものではなく、不祝儀袋を包むサイズに変化して残っています。

袱紗の主な役割は次の2つです:

- 贈り物の物理的な保護(汚れや傷からの保護)

- 贈り物への敬意の表現(丁寧に扱うという礼儀の姿勢)

これらの役割から、袱紗は葬儀だけでなく冠婚葬祭全般で利用される重要な礼法道具となっています。

慶事と弔事での袱紗の違い

慶事(結婚式やお祝い事)と弔事(葬儀やお悔やみ)では、使用する袱紗に明確な違いがあります。

色の違い:

- 慶事:暖色系・赤系(赤、朱色、ピンクなど)

- 弔事:寒色系・青系(紫、藍色、黒など)

- 紫色は特殊で、慶弔どちらのシーンでも使用可能

包み方の違い:

- 慶事:左前(左開き)(右→下→上→最後に左と折る)

- 弔事:右前(右開き)(左→下→上→最後に右と折る)

袱紗の柄についても違いがあり、慶事用には縁起の良い柄が、弔事用には落ち着いた柄や無地が選ばれます。ただし、一般的には無地の袱紗を選んでおくのが無難です。

慶弔どちらにも使える紫色の袱紗を一つ持っておけば、緊急時にも対応できるため便利です。

茶道の袱紗と葬儀用袱紗の違い

茶道で使われる袱紗と葬儀で使われる袱紗には、いくつかの重要な違いがあります。

用途の違い:

- 茶道の袱紗:茶道具を清めるため、および茶器の扱いに使用

- 葬儀の袱紗:香典(不祝儀袋)を包むために使用

形状と大きさの違い:

- 茶道の袱紗:通常正方形で約30cm四方、袋状になっていないものが一般的

- 葬儀用袱紗:金封袱紗と呼ばれる袋状のものが主流で、サイズも小さめ

色と素材の違い:

- 茶道の袱紗:季節や格式によって色や素材が変わり、色彩豊かなものも多い

- 葬儀用袱紗:紫や黒などの落ち着いた色が基本で、素材も控えめ

購入場所も異なり、茶道の袱紗は茶道具専門店で、葬儀用袱紗は仏具店やネット通販で入手するのが一般的です。ただし、どちらも「丁寧に物を扱う」という共通の精神に基づいています。

茶道の経験がある方は、茶道用の袱紗を葬儀に使用する際は、色や形状に注意し、弔事にふさわしいものを選ぶようにしましょう。

葬儀の袱紗に関するよくある質問

- 袱紗がない場合の対応方法

-

急に葬儀に参列することになり、袱紗を用意できない場合は、無地や地味なデザインのハンカチで代用することが可能です。袱紗の本来の役割は「香典を丁寧に扱う」ことと「汚れから守る」ことですので、この目的を果たせるものであれば代用できます。

ハンカチで代用する際の注意点:

- 派手な色や柄は避ける(黒・紺・紫などの落ち着いた色を選ぶ)

- 光沢のある素材は避ける

- カジュアルなキャラクターデザインなどは不適切

- ハンカチでも弔事用の包み方(右前・右開き)を守る

どうしても適切なハンカチも持っていない場合は、受付で丁寧に香典を手渡し、その旨を伝えれば失礼にはなりません。多くの場合、参列者の誠意が最も重要です。

- 金封袱紗と通常の袱紗の使い分け

-

金封袱紗(挟み袱紗)と通常の袱紗(正方形の布タイプ)には、使いやすさと格式の違いがあります。

金封袱紗の特徴:

- 初心者でも使いやすい(不祝儀袋を挟むだけで良い)

- 包み方を覚える必要がない

- 普段使いに最適(一般的な葬儀で最も多く使われている)

- 比較的リーズナブルな価格で購入可能

伝統的な正方形袱紗の特徴:

- 格式高い場面に適している

- 包み方の作法を知っている必要がある

- 風格がある(伝統を重んじる場面で好まれる)

- 他の用途(物を包む、敷物にするなど)にも応用可能

一般的には、特別なこだわりがない限り金封袱紗を選んでおくのが無難です。しかし、複数の冠婚葬祭に頻繁に参加する方や、伝統的な作法を大切にしたい方は、正方形の伝統的な袱紗の使い方も覚えておくと良いでしょう。

- 葬儀以外の弔事での袱紗の使い方

-

葬儀だけでなく、他の弔事の場面でも袱紗は重要な役割を果たします。

弔事で袱紗を使う主な場面:

- 四十九日法要や一周忌などの法要

- お悔やみの訪問時の香典持参

- 法事・法要への参列時

- お盆やお彼岸でのお供え物持参時

基本的な使い方は葬儀の時と同じですが、時間が経過した法要ほど少しずつ簡略化される傾向があります。例えば、三回忌以降の法要では、袱紗の使用は必須ではなくなることもあります。

ただし、初めて訪問する家や格式ある家では、三回忌以降でも袱紗を使うのが無難です。地域や家によって慣習が異なるため、迷った場合は周囲の人に確認するか、丁寧な方を選択するのが良いでしょう。

まとめ:葬儀の袱紗マナーの要点

葬儀での袱紗の使用について、重要なポイントをまとめると次のようになります。

葬儀用の袱紗は紫色か黒色の無地が基本で、弔事では右前(右開き)で包みます。初めて袱紗を購入する方は、使いやすい金封袱紗が最適です。Amazon・楽天などのネット通販や仏具店で手軽に購入でき、緊急時には適切なデザインのハンカチでの代用も可能です。

香典は袱紗に入れて持ち歩き、受付では袱紗から取り出して袱紗の上に乗せ、表書きが相手から見て読める向きで丁寧に渡します。これらの基本的なマナーを守ることで、故人や遺族への敬意を適切に表すことができます。

袱紗は単なる道具ではなく、物を丁寧に扱う心と弔意を表す心遣いの象徴です。形式だけでなく、その精神を理解して使用することが、本当の意味でのマナーと言えるでしょう。