墓じまいとは、現在のお墓を閉じて解体処分し、区画を管理者に返す手続きのことです。しかし、単にお墓を処分するだけではなく、取り出した遺骨の移動や供養まで考える必要がある重要な節目です。

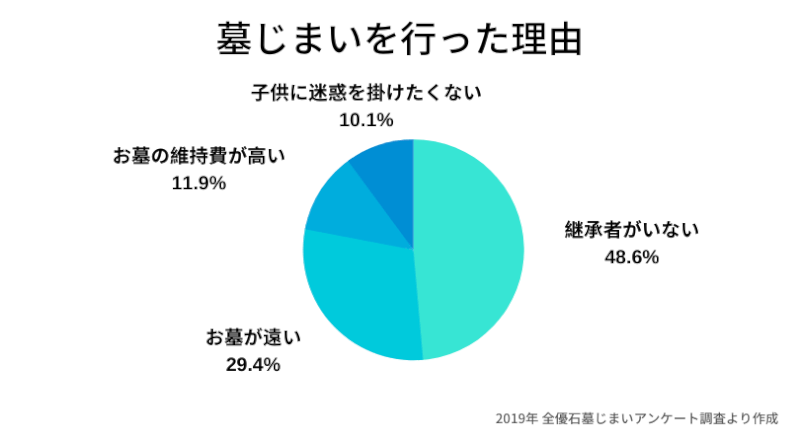

近年、お墓の承継者がいない場合や、子供や孫に将来的な負担をかけたくないという思いから「墓じまい」を検討する人が増えています。厚生労働省の調査によると、改葬件数は年々増加傾向にあり、多くの家族がこの選択を検討しています。

墓じまいの費用は、お墓の撤去・処分費用と改葬先の費用を合わせると、2025年現在の相場で総額35万円~150万円程度かかります。費用の内訳は主に:

- お墓の撤去・処分費用:約20万円~50万円(墓石の解体・撤去、遺骨の取り出し、閉眼供養など)

- 行政手続き費用:数百円~数千円(各種証明書の発行手数料など)

- 改葬先の費用:約5万円~100万円超(永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨などの選択肢によって変動)

改葬先をどのように選ぶかで金額は大きく変わりますが、複雑な手続きを確実に行うために墓じまい代行業者に依頼するケースが増えています。墓じまいの選択肢も多様化しており、従来の墓石型のお墓から、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨、手元供養など様々な方法から選べるようになりました。

この記事では、墓じまいの費用相場や代行業者の選び方、手続きの流れ、費用を抑える方法まで詳しく解説します。墓じまいを検討されている方に、後悔のない選択をしていただくための情報をお届けします。

墓じまいの費用相場|総額35万円~150万円の内訳

墓じまいの費用総額は、2025年現在の相場で35万円~150万円程度かかります。この費用は大きく分けて「お墓の撤去・処分費用」と「改葬先の費用」の2つから構成されています。費用の幅が大きいのは、お墓のサイズや立地条件、改葬先の選択肢によって大きく変わるためです。

詳しい費用内訳を見ていきましょう。

お墓の撤去・処分にかかる費用(約20万円~50万円)

墓石の撤去と処分は墓じまいの基本的な費用です。この費用は以下の要素によって変動します:

- 墓石の解体・撤去費用:1㎡あたり約10万円~15万円

- 墓地の整地費用:墓石撤去後の土地を整えるための費用

- 遺骨の取り出し費用:1柱あたり3万円~5万円

- 閉眼供養(魂抜き)のお布施:3万円~10万円

- 寺院墓地の場合の離檀料:3万円~20万円

墓石撤去の費用は、お墓の立地条件によっても大きく変わります。例えば山間部などの重機が入れない場所では、すべて手作業になるため費用が高くなります。また、駐車場から墓地までの距離や階段の有無なども費用に影響します。

寺院墓地の場合は、離檀料(檀家を離れる際のお礼)が別途必要になります。これは寺院によって金額が異なり、特に長年お世話になった寺院では高額になることもあります。事前に住職と相談しておくことが重要です。

改葬手続きにかかる費用(数百円~数千円)

墓じまいには様々な行政手続きが必要ですが、その費用は比較的少額です:

- 埋蔵証明書の発行手数料:数百円

- 改葬許可申請の手数料:500円~1,500円程度

- 受入証明書の発行手数料:数百円

これらの手続きを行政書士に依頼する場合は、別途代行手数料(3万円~7万円程度)がかかります。ただし、墓じまい代行業者に依頼する場合は、これらの行政手続きの代行も含まれていることが多いです。

改葬先にかかる費用(5万円~100万円超)

墓じまい後の遺骨の行き先によって費用は大きく変わります:

- 永代供養墓:約10万円~100万円 合祀(合葬)タイプの場合は比較的安価で、個別タイプだと高額になります。

- 納骨堂:約10万円~100万円 自動搬送式や仏壇型など、形式によって費用が異なります。

- 樹木葬:約10万円~100万円 自然を好む方に人気で、墓石が不要なため比較的経済的です。

- 散骨:約2.5万円~30万円 最も費用を抑えられる選択肢の一つですが、後に参拝する場所がなくなります。

- 手元供養:数万円~ 遺骨を自宅に保管したり、アクセサリーに加工したりする方法です。

費用面だけでなく、家族の希望や宗教観、将来の参拝のしやすさなども考慮して改葬先を選ぶことが大切です。

墓じまいの費用が払えない場合は、自治体の補助金制度を利用できる場合もあります。また、分割払いや信販系カードローンなどの支払い方法も検討してみましょう。

墓じまいの代行業者比較|選び方と注意点

墓じまいは専門知識と複雑な手続きが必要なため、多くの人が代行業者に依頼しています。とくに遠方にあるお墓や、親族間での調整が難しい場合は、プロの力を借りることで負担を大幅に軽減できます。ここでは、失敗しない代行業者の選び方と主な業者の比較情報を紹介します。

墓じまい代行業者の選び方

信頼できる代行業者を選ぶためのポイント:

- 複数の業者から見積もりを取る:同じ条件で複数の業者に見積もりを依頼し、費用感と対応の丁寧さを比較することが重要です

- 料金の内訳を明確に確認する:「一式」などのあいまいな表記ではなく、作業や手続きごとの費用が明示されているか確認しましょう

- 実績や口コミをチェックする:会社の設立年数や墓じまい実績件数、他の利用者の評価を調べることで安心感が得られます

- 対応エリアを確認する:全国対応でも地域によって費用が異なる場合があるため、事前に確認が必要です

- 提供サービス内容を比較する:行政手続き代行、閉眼供養の手配、改葬先の紹介など、必要なサービスがすべて含まれているか確認しましょう

- アフターフォローの充実度を確認する:墓じまい後の証明書発行や写真提供など、作業完了後のサポート体制も重要なポイントです

墓じまい代行業者の費用相場(2025年最新)

主要な墓じまい代行業者の料金と特徴を比較した表です。費用は基本的にお墓の広さによって変動します。

| 墓じまい代行サービス | 料金目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| ミキワ | 16.5万円/1㎡~ | 全国対応、専属スタッフが一貫対応、創業20年の実績 |

| イオンのお墓<br>(まごころ価格) | 19.8万円/2㎡~ | 大手の安心感、明確な価格設定、365日24時間対応 |

| メモリアル石材<br>(金宝堂) | 17.8万円/2㎡~ | 長年の実績と信頼性、丁寧な対応に定評あり |

| お墓のお引越し.jp | 35万円/一坪 | 墓じまいから供養までワンストップ対応、相談しやすい |

| 大野屋 | 37.8万円/3㎡~ | 創業が古く実績豊富、高品質なサービスに定評 |

※料金はお墓の状況や立地条件、追加オプションにより変動します。必ず複数の見積もりを取って比較しましょう。

格安・激安の墓じまい業者に関する注意点

「格安」「激安」をうたう墓じまい業者も増えていますが、思わぬトラブルに発展するケースもあります。以下の点に注意しましょう:

- 見積もりに含まれる内容を詳細に確認する:基本料金に含まれる作業範囲が限定的で、実際には多くの追加料金が発生するケースがあります

- 追加料金が発生する条件を明確にする:「墓石が想定より大きい」「アクセスが悪い」などの理由で後から追加請求されることがあるため、事前に確認が必要です

- 実績や口コミを十分にチェックする:安さだけを強調し実績がほとんどない業者は避け、第三者の評価も参考にしましょう

- 明らかに相場より安すぎる場合は警戒する:業界の相場(1㎡あたり10万円程度)を大幅に下回る料金設定には何らかの理由があることが多いです

- アフターフォローの有無を確認する:墓じまい完了後のトラブル対応や証明書発行などのサポートが乏しい場合があります

一見安く見える料金でも、実際には相場並みかそれ以上になるケースも少なくありません。まずは信頼できる複数の業者から見積もりを取り、サービス内容と料金のバランスを比較することが重要です。また、墓じまいの代行依頼は価格だけでなく、丁寧な対応やアフターフォロー、実績なども重視して選びましょう。

墓じまいの手続きと流れ

墓じまいは、単に墓石を撤去するだけでなく、様々な手続きが必要な複雑なプロセスです。2025年現在、墓じまいを代行業者に依頼する人が増えていますが、全体の流れを把握しておくことで、スムーズに進めることができます。

事前の確認と準備

墓じまいを始める前に、いくつかの重要な確認と準備が必要です。これらの準備を怠ると、後々トラブルになる可能性があります。

墓じまいの事前準備として重要なポイント:

- 親族への相談・了承:墓じまいは家族全体に関わる問題です。特に先祖代々のお墓の場合、親族間でいざこざが起きないよう、事前に十分な説明と話し合いを行いましょう。

- 菩提寺や霊園への相談:現在のお墓が寺院墓地にある場合は、離檀(寺院の檀家から離れること)について相談する必要があります。離檀料の金額や手続きについても確認しておきましょう。

- 改葬先の検討・決定:遺骨の新しい安置場所(納骨堂、樹木葬、永代供養墓など)を事前に決めておく必要があります。改葬先が決まっていないと、行政手続きが進められません。

改葬に必要な行政手続き

墓じまいを行うためには、改葬許可証の取得が法律上必要です。この手続きは墓地埋葬法に基づいており、書類の準備や申請の流れを理解しておくことが重要です。

改葬許可を得るための手続きの流れ:

- 「埋葬(埋蔵・収蔵)証明書」の取得:現在のお墓がある墓地の管理者(寺院や霊園)から発行してもらいます。この証明書は、そのお墓に誰の遺骨が納められているかを証明するものです。

- 「改葬許可申請書」への墓地管理者の署名:改葬許可申請書に、現在の墓地管理者と新しい納骨先の管理者の署名をもらう必要があります。

- 「改葬許可証」の市区町村からの交付:必要書類を揃えて市区町村役場に申請し、改葬許可証を交付してもらいます。この許可証がないと、合法的に遺骨を移動させることができません。

これらの行政手続きは複雑で時間がかかることがありますが、墓じまい代行業者に依頼すれば、書類の準備から申請まで代行してもらえる場合が多いです。ただし、自治体によっては代行が認められないケースもあるため、事前に確認が必要です。

お墓の撤去と納骨

行政手続きが完了したら、実際のお墓の撤去作業と遺骨の移動を行います。この段階では石材店や専門業者の協力が必要です。

お墓の撤去から新しい納骨先への移動の流れ:

- 閉眼供養(魂抜き):墓石を解体する前に、僧侶に依頼して閉眼供養(お墓から魂を抜く儀式)を行います。地域によっては「魂抜き」と呼ばれることもあります。お布施として3万円~10万円程度が相場です。

- 遺骨の取り出し:墓石を一部解体し、埋葬されている遺骨を取り出します。古いお墓の場合、遺骨の状態が悪いことも多いため、専門家の手で丁寧に取り出してもらいましょう。

- お墓の解体・撤去:墓石や外柵を解体し、処分します。墓石の大きさや場所の条件によって作業の難易度と費用が変わります。

- お墓の場所の整地:墓石を撤去した後、その場所を更地の状態に戻します。これは墓地を管理者に返還するために必要な作業です。

- 改葬先での納骨・供養:取り出した遺骨を新しい納骨先に移し、開眼供養(新しい納骨先での供養)を行います。

墓じまいの一連の作業は専門知識と労力を要するため、一般の方が自分で行うのは困難です。特に遺骨の取り出しや墓石の解体は危険を伴うため、石材店や墓じまい代行業者に依頼するのが安全で確実です。

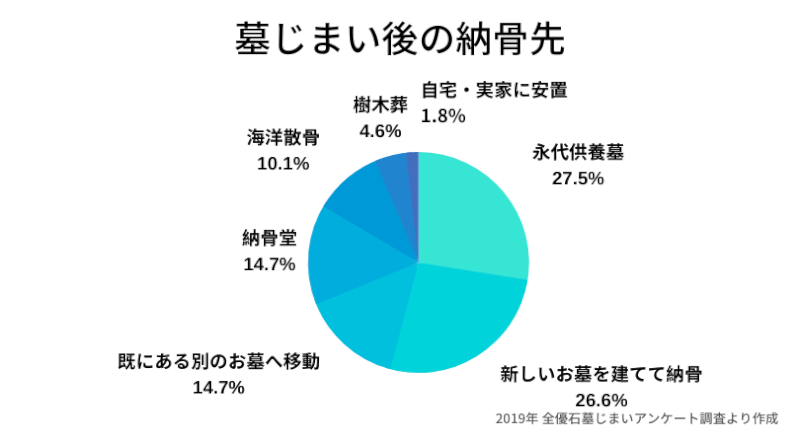

墓じまい後の選択肢|納骨方法の比較

墓じまい後の遺骨の納め方には様々な選択肢があります。2025年現在、従来の墓石型のお墓だけでなく、多様な供養方法が選ばれています。それぞれの特徴や費用を比較して、ご家族にとって最適な方法を選びましょう。

永代供養墓への改葬

永代供養墓は、遺族に代わってお寺や霊園が供養と管理を行うお墓です。継承者がいなくても契約でき、料金を支払った後は管理費が不要になるメリットがあります。2025年の調査では、墓じまい後の改葬先として最も選ばれている方法の一つです。

永代供養墓の特徴:

- 費用相場:約10万円~100万円(合祀型は比較的安価)

- メリット:継承者がいなくても契約可能、管理の手間が不要、料金支払い後の継続費用なし

- デメリット:場所によっては参拝に制限がある場合も、個別のお墓としての存在感は少ない

納骨堂での永代供養

納骨堂とは屋内にあるお墓を総称したものです。自動搬送式や仏壇型など、形式は様々です。都市部を中心に人気が高まっており、2025年現在、墓じまい後の改葬先として非常に需要が増えています。

納骨堂の特徴:

- 費用相場:約10万円~100万円(施設のグレードによって幅がある)

- メリット:天候に左右されない、墓の清掃や管理が楽、24時間アクセス可能な施設も

- デメリット:参拝方法に制限がある場合も、一部の高級施設では費用が高額になることも

樹木葬での永代供養

樹木葬は樹木をシンボルとした自然志向の埋葬方法です。墓石を必要とせず、自然に還るという考え方に共感する人に人気があります。2025年では環境意識の高まりとともに選択する人が増加しています。

樹木葬の特徴:

- 費用相場:約10万円~100万円(立地や形式によって異なる)

- メリット:自然に還れる、墓石が不要で費用を抑えられる、環境に優しい

- デメリット:場所によっては参拝方法に制限がある、地域によって選択肢が限られる

散骨

散骨は遺骨を粉末状にして自然に還す方法です。海洋散骨が一般的ですが、山や森など様々な場所で行うことができます。完全に自然に還りたいという希望に応える選択肢として注目されています。

散骨の特徴:

- 費用相場:約2.5万円~30万円(2025年最新相場)

- メリット:完全に自然に還れる、墓の管理が不要、費用が比較的安価

- デメリット:散骨後は参拝の場所がない、一部の人には抵抗感がある、遺骨を分ける場合は分骨手続きが必要

手元供養

手元供養は遺骨を自宅に保管したまま供養する方法です。ミニ骨壷やアクセサリーなどに加工して身につける方法も人気があります。故人をいつも身近に感じたいという思いから選ばれることが多いです。

手元供養の特徴:

- 費用相場:数万円~(記念品として加工する場合はそれぞれの価格)

- メリット:いつでも身近に感じられる、形式にとらわれない、他の供養方法と併用可能

- デメリット:遺族が亡くなった後の問題、法的には埋葬とは認められていない場合も

2025年現在、墓じまい後の納骨方法は多様化しており、故人の希望や遺族の状況、費用面などを総合的に考慮して選ぶことが大切です。特に複数の遺骨がある場合は、一部は永代供養や散骨にし、一部は手元供養にするなど、分骨して複数の方法を組み合わせる選択も増えています。

墓じまいの費用を抑える方法

墓じまいは総額で35万円~150万円程度かかりますが、適切な方法を選ぶことで費用を抑えることが可能です。2025年現在、墓じまいの費用を節約する効果的な方法をご紹介します。

見積もりを複数取り比較する

墓じまいの費用は業者によって大きく異なります。同じ条件でも業者によって20万円以上の差が出ることも珍しくありません。費用を抑えるためのポイント:

- 複数の業者から見積もりを取るべき理由:

- 適正価格の把握ができる

- 業者間の競争で値引きの可能性がある

- サービス内容の比較ができる

見積書をもらう際は必ず内訳を詳細に確認し、追加料金が発生する条件も明確にしてもらいましょう。オンラインの一括見積もりサービスを活用すれば、効率よく複数の見積もりを取ることができます。

自治体の補助金制度を確認する

一部の自治体では墓じまいに対する補助金制度を設けています。2025年現在、都市部を中心に墓地の再整備のため、補助金制度を拡充している自治体が増えています。

- 補助金制度を確認すべき理由:

- 最大で数万円の補助が受けられる場合がある

- 無縁墓の整理に関連した制度がある

- 地域によって制度の内容が異なる

お住まいの市区町村役場の生活環境課や墓地管理部門に問い合わせて、補助金制度の有無や申請条件を確認しましょう。申請期限がある場合も多いので、早めに情報収集することが重要です。

必要なサービスだけを選択する

代行業者の中には、オプションサービスを含めた総合パッケージを提案することがあります。すべてのサービスが必要とは限らないため、自分で対応できる部分は代行を依頼せず費用を抑えましょう。

- 選択可能なサービスの例:

- 行政手続きの代行(自分で行えば代行費用が不要)

- 閉眼供養(必須と考える方も多いが、簡素化も可能)

- 遺骨の洗浄や新しい骨壷への移し替え

特に行政手続きは時間はかかりますが自分で行うことも可能で、数万円の費用を節約できます。代行業者に依頼する前に、どの部分は自分で対応できるか検討してみましょう。

改葬先の選択で費用を調整する

改葬先の選択は墓じまいの総費用に大きく影響します。新しい墓石を建てる場合は100万円以上かかりますが、他の選択肢ならずっと安く済ませることができます。

- 費用を抑えられる改葬先の選択肢:

- 合祀(合葬)タイプの永代供養墓(10万円前後~)

- 散骨(10万円前後~)

- 手元供養(数万円~)

特に合祀タイプの永代供養墓は、個別タイプと比べて大幅に費用を抑えられます。また、遺骨を分骨して一部を手元供養し、残りを散骨や合祀するという方法も、費用負担を軽減する選択肢のひとつです。

墓石の活用や簡易工事で費用を削減する

墓石の撤去・処分費用は墓じまいの中でも大きな割合を占めます。以下の方法で費用を抑えることが可能です。

- 墓石費用を抑える方法:

- 墓石を引き取ってくれる業者を探す(再利用可能な場合)

- 墓石の一部を記念品として残す(完全撤去よりコスト減)

- 複数のお墓をまとめて依頼する(割引が適用される場合も)

特に墓石を無償で引き取るサービスを提供している石材店もあります。再利用可能な墓石は、引き取ってもらうことで処分費用を大幅に節約できる可能性があります。

墓じまいの費用を抑えるには、このように複数の角度から対策を講じることが重要です。事前の情報収集と計画的な準備で、不必要な出費を避けましょう。

墓じまいにおけるトラブルと対処法

墓じまいは決して頻繁に行うものではないため、知識不足からトラブルに発展するケースが少なくありません。2025年現在、墓じまいの需要が高まる中で、よくあるトラブルとその対処法を理解しておくことが重要です。

親族の反対への対処

家族や親族の中に「古い墓をそのまま残したい」と思う方がいる場合は、十分な話し合いが必要です。反対を押し切って墓じまいを進めると、あとで家族間のいざこざが残ることがあります。

親族の理解を得るためのアプローチ:

- 墓じまいの具体的な理由を丁寧に説明する

- 改葬先での供養方法の詳細を共有する

- 現在のお墓を維持する場合の将来の負担について話し合う

- 写真や動画で思い出を残す方法を提案する

できるだけ早い段階から話し合いを始め、全員が納得してから墓じまいを進めることが理想的です。特に故人と近しい関係にあった親族には、丁寧な説明と配慮が必要です。

寺院からの離檀料請求への対応

寺院墓地から改葬する場合、檀家を離れることになります。このとき「離檀料」(離檀のお布施)を請求されるケースが多いです。お寺との長年の関係性を考慮し、適切に対応しましょう。

離檀料に関する注意点:

- 金額は明確に定められていないため、寺院によって大きく異なる(3万円〜20万円程度)

- 宗教や寺の格式、家系とお寺との関係性によって変わる

- 正式な「料金」ではなく「お布施」という位置づけ

事前に寺院に相談し、離檀料の目安を確認しておくことで、予算に含めて計画を立てられます。寺院との良好な関係を保ちつつ、無理のない金額で話し合うことが重要です。

墓石の移転が認められないケース

古い墓石を新しい墓地に移転して使用したい場合、受け入れが認められないケースがあります。移転前に必ず確認しましょう。

移転が認められないケースの例:

- 新しい墓地が「古い墓石は受け入れない」方針を持っている

- 別の宗派の戒名が刻まれた墓石を受け入れられない

- 墓石のサイズや形状が新しい墓地の規格に合わない

墓石の移転を検討している場合は、新しい墓地の管理者に事前に確認することが重要です。移転できないと知った後では計画の変更が困難になることがあります。

費用が想定より高額になるトラブル

墓じまいの費用が、見積もりよりも大幅に高額になるケースがあります。特に安価な見積もりを提示する業者には注意が必要です。

費用トラブルを防ぐための対策:

- 複数の業者から見積もりを取る

- 見積書に含まれる作業内容と含まれない作業を明確に確認する

- 追加費用が発生する可能性のある条件を事前に確認する

- 墓地の立地や周辺状況による作業難易度を考慮する

- 口コミや評判を調査し、実績のある信頼できる業者を選ぶ

特に「格安」「激安」をうたう業者の場合、基本料金は安くても追加料金が発生するケースが多いため、総額でしっかり比較しましょう。墓じまいの費用相場(35万円〜150万円程度)を念頭に置き、極端に安い場合は内容をよく確認することをおすすめします。

墓じまいの費用まとめ

墓じまいは家族の将来のことを考え、故人を敬う気持ちを持って進める大切な決断です。2025年現在の状況を踏まえると、以下のポイントを意識して墓じまいを検討するとよいでしょう。

墓じまいの費用は総額35万円~150万円程度となり、お墓の状況や改葬先の選択によって大きく変動します。この費用には墓石の撤去費用(20万円~50万円)、行政手続き費用(数百円~数千円)、そして改葬先の費用(5万円~100万円以上)が含まれます。

墓じまいを成功させるための重要ポイント:

- 複数の代行業者から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較する

- 代行業者の実績と口コミをしっかり確認し、信頼できる業者を選ぶ

- 「激安」「格安」をうたう業者は追加料金の有無を特に注意して確認する

- 親族や寺院との事前相談を十分に行い、トラブルを未然に防ぐ

- 改葬先の選択肢(永代供養墓・納骨堂・樹木葬・散骨・手元供養)について家族で話し合う

墓じまいは一生に一度の大切な手続きです。急いで判断せず、十分な情報収集と検討の時間を取りましょう。特に代行業者の選択は慎重に行い、見積書の内容を詳細まで確認することが重要です。自治体によっては墓じまい補助金制度を設けているところもありますので、居住地域の情報も調べておくとよいでしょう。

最終的には、故人の意思を尊重しつつ、遺族の負担を軽減できる墓じまい方法を選ぶことが大切です。墓じまいは終わりではなく、新しい形で故人を供養する始まりです。家族皆が納得できる選択をすることで、故人も安らかに眠ることができるでしょう。